Autrefois le certificat d’études primaires

Lorsqu’on évoque un diplôme marquant dans l’imaginaire populaire, un nom revient fréquemment dans les bouches : le certificat d’études primaires, plus affectueusement appelé « le certif ». Véritable passage obligé pour des générations d’écoliers, ce diplôme a marqué la mémoire collective et incarné pendant longtemps la fin des études primaires et un véritable passeport pour l’avenir.

Créé en 1866 sous le Second Empire, le certificat d’études primaires voit le jour grâce à Victor Duruy, alors ministre de l’Instruction publique. Cette initiative avait pour ambition de lutter contre l’analphabétisme, plaçant au cœur de ses exigences des matières fondamentales telles que la lecture, l’écriture ou encore le calcul.

C’est sous la IIIe République que le certificat d’études primaires prend véritablement son envol. En 1880, Jules Ferry établit des directives claires concernant cet examen, puis, deux ans plus tard, une loi instaure l’enseignement primaire obligatoire. La mission est claire : offrir à chaque enfant une éducation de base solide et complète.

Mais au-delà des connaissances académiques, c’est une formation civique et morale que les instituteurs, ces « hussards noirs de la République », étaient chargés de transmettre. Les leçons englobaient ainsi la morale, la patrie, l’histoire et certaines matières essentielles.

L’impact de ce diplôme sur la société française est indéniable. Alors que seulement 5.000 élèves décrochent le précieux sésame en 1870, ils sont 180.000 vingt ans plus tard. Au total, c’est près de 20 millions de certificats qui seront délivrés jusqu’au milieu des années 1960. Puis, la France, évoluant vers un modèle éducatif différent, voit le certificat d’études primaires décliner progressivement, avant sa suppression en 1989.

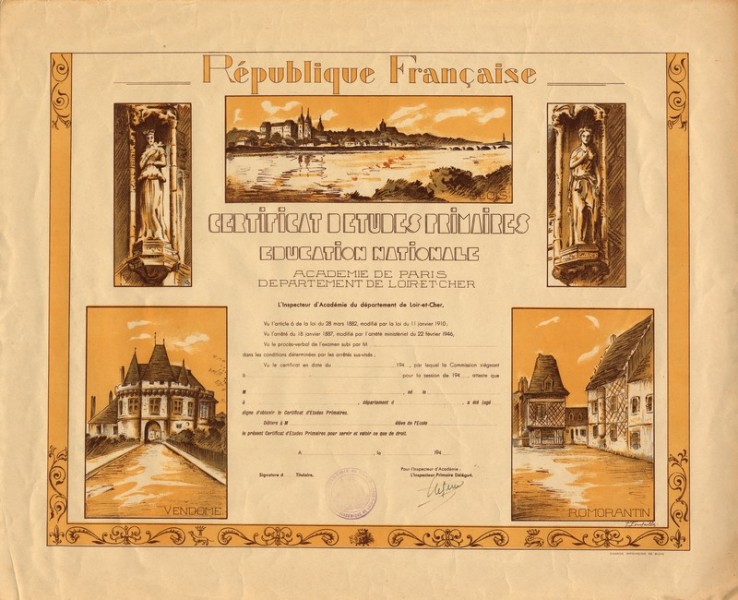

En Loir-et-Cher, le certificat d’études primaires détient une histoire particulière. Instauré au niveau départemental dès 1877, les archives montrent une adhésion fluctuante des écoles et des élèves à cet examen. Des taux de réussite impressionnants, souvent supérieurs à 80 %, témoignent de l’excellence académique du territoire. Cependant, tous n’embrassaient pas cette opportunité avec autant d’enthousiasme : en 1922, seulement le tiers des enfants éligibles se sont présentés à l’examen. En effet, les candidats étaient présentés, pour ne pas dire sélectionnés, par leurs enseignants.

En fin de compte, le certificat d’études primaires, par sa rigueur et sa portée, a laissé une empreinte indélébile sur l’éducation en France. Même s’il n’est plus délivré aujourd’hui, son héritage perdure dans la mémoire collective, rappelant l’importance de l’éducation pour tous.