Le tritium présent dans notre eau potable inquiète

Parmi les problèmes environnementaux peu abordés dans le débat public, la contamination de l’eau potable par le tritium, un isotope radioactif de l’hydrogène, peut susciter de vraies inquiétudes. Ce sujet, remis à l’agenda par une enquête de la Commission de recherche et d’information indépendantes sur la radioactivité (CRIIRAD) en collaboration avec Mediapart, concerne près de 10 millions de Français qui consommeraient quotidiennement une eau contaminée. Dans le Loir-et-Cher, la situation est tout aussi préoccupante. À Blois, 54 % des prélèvements effectués dans le département présentent des traces de tritium, un taux de 42,40 Bq/L a été relevé le 15 juillet 2024, confirmant l’importance de surveiller ces niveaux.

Le tritium : un rejet systématique des centrales nucléaires

Le tritium représente plus de 90 % de la radioactivité rejetée par les centrales à eau sous pression. Il se forme dans le cœur des réacteurs nucléaires et échappe à toute tentative de confinement ou de filtration. Il existe sous forme gazeuse ou dissoute dans l’eau, formant alors une « eau tritiée » stable. Lorsque cette eau est ingérée, elle peut propager la radioactivité au cœur des cellules humaines, altérant parfois leur ADN, avec des conséquences potentielles graves à long terme : cancers, malformations, et baisse de la fertilité. Comme le souligne Didier Narbeburu, militant de l’association Sortir du Nucléaire 41, « il n’existe pas de seuil d’innocuité » pour cette substance, une affirmation corroborée par la CRIIRAD.

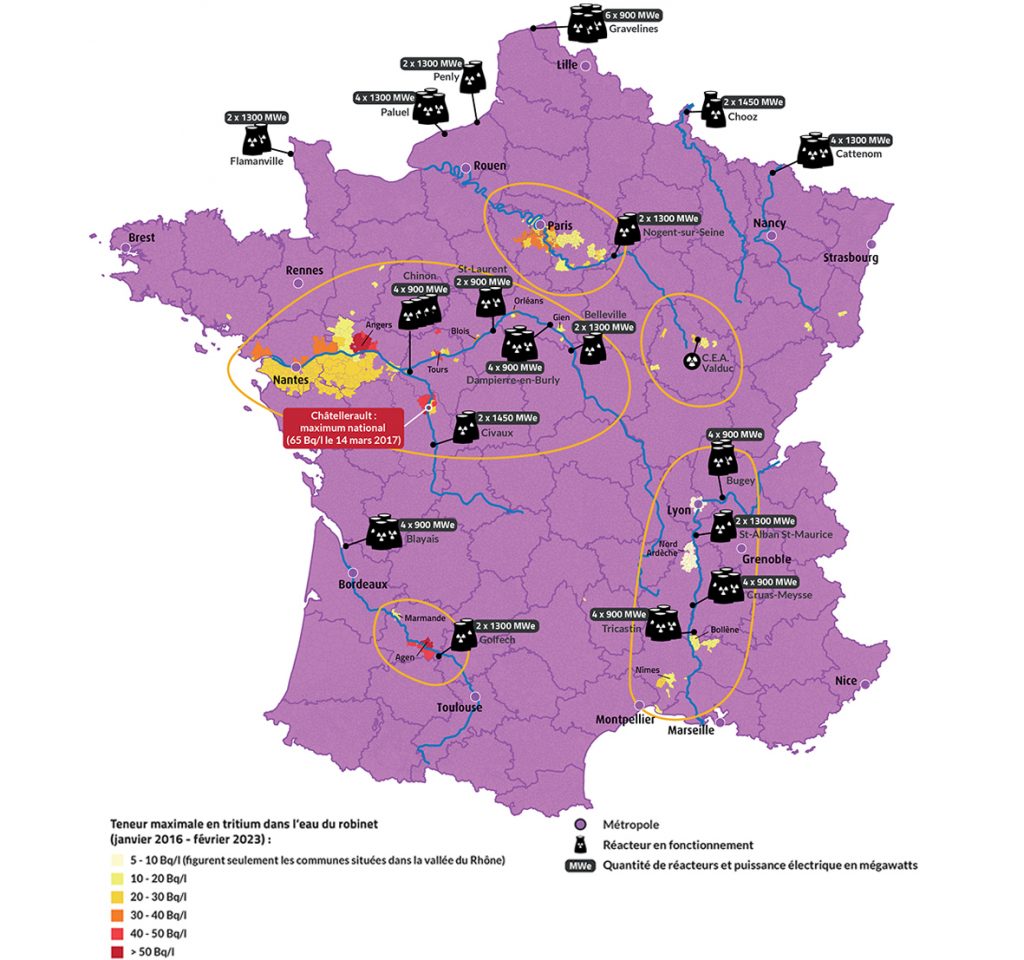

Une contamination bien réelle

Selon les données révélées, environ 2300 communes françaises ont détecté la présence de tritium dans leur eau potable depuis 2016. Les zones concernées se situent principalement en aval des centrales nucléaires implantées le long de grands fleuves tels que la Loire, la Vienne ou encore le Rhône. Des villes comme Saumur, Blois ou Angers enregistrent des niveaux de tritium régulièrement supérieurs aux seuils naturels.

En 2019, un pic record de 310 becquerels par litre (Bq/L) a été mesuré à Saumur, bien au-delà de la référence française de qualité fixée à 100 Bq/L. Plus récemment, en juillet 2024, l’agglomération de Blois a donc relevé un taux de 42 Bq/L dans la Loire, une source majeure d’approvisionnement en eau potable. Ces chiffres illustrent une contamination persistante et sous-surveillée. « Nous faisons donc partie des buveurs d’eau tritiée ! », souligne le coprésident de Sortir du nucléaire 41. « Préoccupés par la question du tritium, les élus et responsables techniques en charge de ce dossier ont demandé que les prélèvements soient faits à partir de 2024 « avant mélange » sur une des prises d’eau dans la Loire, donc plus chargée en tritium, même si la centrale de Saint-Laurent se trouve à environ 25 km en amont de ce point de captage. Cela explique peut-être les 42 Bq/L prélevés à Blois dans la Loire en juillet dernier. Ce changement de localisation du lieu de prélèvement ne changera pas le problème, car le tritium est très difficile à piéger et à filtrer, mais il permettra au moins d’en prendre la mesure, de façon plus objective. »

Un contrôle controversé

L’une des principales critiques formulées par Didier Narbeburu réside dans le système de contrôle des rejets nucléaires. En effet, EDF est à la fois juge et partie, évaluant ses propres besoins en eau et ses prévisions de rejets. Les autorisations de rejet et de prélèvement, délivrées par arrêté interministériel, sont peu contraignantes, rendant improbables les dépassements des seuils autorisés. Par ailleurs, les registres détaillés des rejets, transmis mensuellement à l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN), restent difficilement accessibles au public.

Réglementation et limites des normes actuelles

La norme française de potabilité de l’eau pour le tritium est fixée à 100 Bq/L. Cependant, ces seuils sont critiqués pour leur manque de rigueur scientifique. Selon la CRIIRAD, une valeur maximale de 15 à 20 Bq/L serait plus protectrice, notamment pour les populations les plus vulnérables comme les enfants et les femmes enceintes. Didier Narbeburu ajoute que les calculs à l’origine de ces normes présentent de graves lacunes, incluant des erreurs de coefficient et des tolérances bien plus élevées que celles acceptées pour d’autres polluants cancérigènes.

Le rôle des associations et des citoyens

Face à ce constat alarmant, des initiatives citoyennes émergent pour pallier le manque de surveillance publique. L’Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’Ouest (ACRO) et le collectif Loire-Vienne Zéro Nucléaire (LVZN) surveillent les rejets radioactifs grâce à un réseau de préleveurs volontaires. Ce réseau a notamment révélé la contamination au tritium à Saumur en 2019, ce qui a conduit à une enquête de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN). Le résultat ? Une recommandation pour un contrôle plus strict des rejets d’EDF. Toutefois, l’affaire judiciaire intentée par le Réseau National Sortir du Nucléaire contre EDF pour cette pollution reste en suspens.

« Au quotidien, les prélèvements d’eau et les rejets des centrales sont conditionnés à plusieurs paramètres, comme leur capacité de stockage des déchets, le débit et la température du cours d’eau qui sert d’exutoire, ajoute le militant de SDN41. Pour limiter le cumul de pollutions, les centrales du même bassin versant se coordonnent entre elles. Les dates de rejets sont tenues secrètes pour un motif inconnu. Pourquoi cette cachotterie ? On ne sait pas. C’est dommage pour les agglomérations qui, en aval, s’alimentent en eau potable. Les Agences Régionales de Santé (ARS), en charge du contrôle de l’eau d’alimentation, devraient au moins être informées de ces largages ! Ce n’est pas le cas, sauf erreur. »

Un avenir à reconsidérer

La contamination par le tritium pose une question plus large sur l’avenir du nucléaire en France. Avec la perspective de nouveaux réacteurs EPR, plus puissants et donc potentiellement plus polluants, la situation pourrait s’aggraver.

« Reconnaître ce type de risque jetterait une ombre sur le récit national d’un nucléaire « vert » bon pour le climat et pour les hommes », observe Didier Narbeburu, qui appelle à une transition vers les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et la sobriété pour limiter les risques. « Quel avenir réservons-nous à nos enfants ? » interroge en conclusion le militant de SDN41.