« Mémoire Queer » : une conférence contée de Kévin Nappey

Il y a presque dix ans, au cœur de la Vallée du Cher, un festival — Les Soirées Lumineuses — a mis Kévin Nappey sur la voie de l’oralité. Une conteuse y proposait un spectacle déambulatoire. Déclic immédiat : « Je suis tombé un peu amoureux de cette manière de pouvoir interagir avec le public et de raconter des histoires… C’est différent du champ théâtral où on incarne quelqu’un et on reste dans quelque chose de figé ; là, on s’adapte au public et chaque conte, chaque spectacle est totalement différent d’une fois à l’autre. » Kévin se rapproche de cette conteuse, Hélène Ginestar, et de l’association Une sorcière m’a dit… Depuis huit ans, il fait partie de ce cercle de conteurs. Il y forge ses techniques d’oralité, explore des registres du conte, multiplie les rencontres.

De Merlin aux Musiciens de la Brenne

Premier jalon : Merlin. « Il y a tellement de sagesse dans ce qui est raconté à son propos. Dans le cycle arthurien, Arthur semble central ; en réalité, le personnage qui est central mais reste un peu caché, c’est Merlin. » Fascination pour cette figure « qui traverse les siècles », pour « l’époque arthurienne ». Le spectacle a « beaucoup tourné » et continue de vivre « à droite à gauche ». Deuxième pièce, plus locale : une réécriture des Musiciens de Brême, conte de Jacob et Wilhelm Grimm, dans le Berry du XIXᵉ siècle. Quatre animaux « bérichons » dans ce « Musiciens de la Brenne » et, en toile de fond, des réalités historiques : exode rural, élevage de chèvres, arrivée du rail à Châteauroux… Outil scénique : le kamishibaï, un petit théâtre dans lequel on fait défiler des illustrations. Jauge volontairement réduite — « sans sonorisation, jusqu’à 50, 60 personnes » — pour préserver l’adresse directe.

« Mémoire Queer » : une conférence contée, entre recherches et récits

De l’atelier à l’engagement, le pas s’est imposé. « Je vois que les droits des personnes minorisées, notamment de la communauté LGBTQ+, sont grignotés petit à petit dans plein de pays. Ici, ça a commencé aussi. Il y a une montée de la haine LGBT… Il est temps de me servir de ce que j’ai acquis. » La forme : « une conférence contée », c’est-à-dire « un mélange entre la recherche historique, l’histoire des communautés gay, queer, etc., et les histoires déjà récoltées ». Parmi les objectifs : « Donner un argumentaire à des personnes de la communauté qui se sentent en fragilité », et « rappeler aux personnes cisgenres des éléments d’information pour se faire un esprit critique. »

Le travail de recherche de Kévin Nappey passe par le tournant décisif au XIXᵉ siècle. Il décrit cette époque comme « une période vraiment dégueulasse pour la société française », marquée par l’imposition d’un modèle hétéro cisgenre qui a réprimé tout ce qui s’en écartait. C’est le moment où les collectages systématiques de contes se multiplient, « on a couché énormément d’histoires par écrit », mais presque aucun récit ne mentionne l’amour entre personnes de même sexe ou des figures non conformes aux normes de genre. « Quelque chose s’est passé : une propagande, une idéologie », analyse-t-il. D’où un premier corpus, encore modeste mais tangible : « Aujourd’hui, j’ai cinq histoires : un poème, deux textes, deux contes ; deux grecs, un français, un irakien, un polynésien. »

L’oralité comme voie d’accès à la mémoire

Face aux corpus imprimés, souvent expurgés, Kévin Nappey privilégie les sources vivantes. « Les Mille et Une Nuits, ce sont des contes érotiques… La censure a édulcoré, et aujourd’hui on a une version qui ne ressemble pas à l’origine. Chercher des vieilles versions, c’est hyper compliqué ; un travail colossal. J’ai tout à gagner à aller chercher des histoires dans l’oralité. » Cela malgré la plasticité du conte. « Oui, on l’adapte de génération en génération » mais « l’âme de l’histoire reste là ».

De là découle un projet de collectage à l’échelle internationale : aux Philippines, en Inde, auprès des communautés navajos ou encore en Amérique du Sud. Un tel chantier suppose une organisation concrète — « traducteurs, contacts locaux, soutien financier ». Pour l’instant, Kévin Nappey l’assume « sur fonds propres », après quelques premiers échanges avec des organismes qui, dit-il, « demandent de voir le travail avancer » avant de s’engager.

Savoirs, genres, statuts : des traditions qui contredisent l’effacement

Son travail s’appuie également sur des recherches sociologiques, comme celles de Charles Gueboguo, sociologue camerounais ayant étudié les pratiques homosexuelles en Afrique. Il mobilise aussi des phénomènes historiques et contemporains qui révèlent d’autres façons d’habiter le genre. Dans de nombreuses sociétés, on retrouve des figures qualifiées de « troisième genre », investies d’un rôle et d’un statut particuliers. Parce qu’elles conjuguent en elles des dimensions masculines et féminines, ces personnes étaient perçues comme capables de toucher au divin, plus proches du ciel que le commun des mortels.

En Europe, certains exemples sont particulièrement révélateurs. À Naples, on trouve la tradition des Femminielli, figures sociales d’« hommes-femmes » intégrées dans le tissu urbain. En Albanie, existent encore aujourd’hui les vierges sous serment : lorsqu’une famille n’avait pas de fils pour assurer l’autorité patriarcale, une fille pouvait assumer ce rôle à condition de renoncer à avoir des enfants. Elle devenait alors juridiquement un homme, adoptant vêtements masculins, cheveux courts et postures viriles. Ces réalités témoignent d’une pluralité ancienne et persistante des genres. Mais, rappelle Kévin Nappey, la colonisation a largement effacé ces formes de diversité : « Le colonisateur arrivait, trouvait que ce n’était pas conforme à son modèle binaire, donc c’était mal. On a décidé de réprimer ça. »

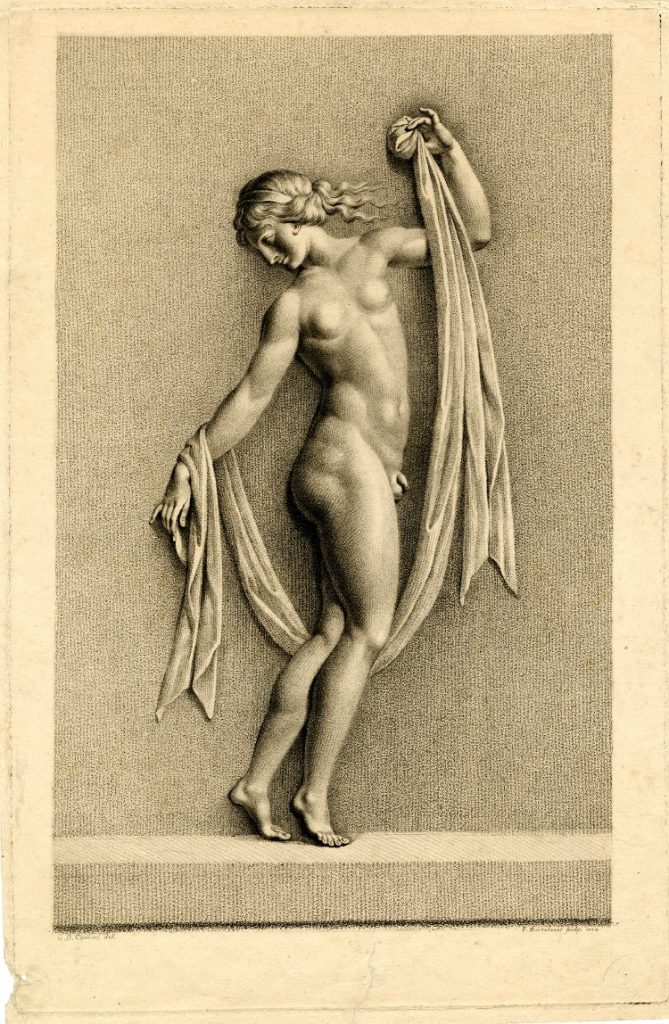

La trame symbolique n’est pas oubliée. Kévin Nappey nous parle d’un mythe fondateur de la transidentité avec Leucippe. Dans la tradition grecque, Leucippe — fille de Lampros et de Galatée, à Phaistos en Crète — fut élevée comme un garçon pour échapper à la menace de mort proférée par son père s’il venait à avoir une fille. Lorsque l’enfant grandit et que la supercherie devint intenable, sa mère implora la déesse Léto. Celle-ci, prenant pitié, transforma l’enfant en garçon. La cité institua alors un culte en l’honneur de Léto Phytia et une fête appelée Écdysia, rappelant le moment où Leucippe abandonna ses habits féminins. Ce récit, transmis par Antoninus Liberalis, est souvent rapproché du mythe d’Iphis et illustre combien, dès l’Antiquité, les Grecs concevaient des histoires de transformation de sexe et de dépassement des assignations de genre. « Le mythe permet à une communauté de comprendre son passé, de légitimer son existence et de se projeter. C’est la sagesse de l’humanité. On ne peut pas balayer ça d’un revers de main », estime le conteur.

Une heure de conférence contée, puis des questions

La forme courte — une heure — de la conférence contée appelle spontanément un second temps : « Sans que ce soit prévu, ça enchaîne à chaque fois sur des questions-réponses, des émotions, des récits de vie. » L’engagement, lui, ne se négocie pas : « Je sens que je suis utile. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je ne faisais rien. »

Infos pratiques — Conférence contée « Mémoire Queer » de Kévin Nappey : vendredi 12 septembre 2025 à 18 h, L’Hôte Bureau, Blois. Entrée : 5 € par personne. Place limitées, réservation conseillée via le 06 65 56 22 24.