Ida : une identité vécue, une énergie à l’œuvre, une fidélité au geste

Ida. Un prénom ancien, son véritable prénom. Venu du germanique id ou idis, qui signifie « travail, activité, action », il est parfois rapproché de id-iz, « femme, dame ». Il porte en lui l’idée d’une force active et d’une dignité féminine. Ce nom qui, depuis le Moyen Âge, incarne autant la vigueur que la noblesse, sied à merveille à l’illustratrice née à Argenteuil, aujourd’hui installée à Blois. Car Ida, la dessinatrice, n’a cessé de faire de l’action créatrice son fil de vie : vingt ans d’enseignement, des centaines d’élèves formés au dessin, des œuvres exigeantes, un engagement dans la bande dessinée qui culmine avec Kamalari, récit du combat d’Urmila Chaudhary, ancienne enfant esclave au Népal. Chez elle, le prénom n’est pas une étiquette : il devient une identité vécue, une énergie à l’œuvre, une fidélité au geste et aux femmes. Portrait.

Le dessin comme nécessité

Chez Ida, le dessin n’est pas un passe-temps mais une nécessité, une compulsion vitale. Elle dessine enfant, elle dessine adolescente, elle dessine adulte. « Ce n’est pas très original comme réponse, mais c’est comme ça. Je suis née avec un crayon », affirme-t-elle simplement.

Dans une famille d’artisans, elle ne trouve pas de modèle artistique, mais un rapport au travail manuel, concret. Elle-même songe à l’ébénisterie, mais se heurte au refus de certains métiers aux femmes. Elle n’a pas de diplôme artistique : elle se dit autodidacte, formée par la pratique et par la pédagogie. C’est un choix, mais aussi une construction.

À vingt ans, elle ouvre son atelier de dessin à Argenteuil. D’abord dix élèves, puis jusqu’à trois cents. Elle créé l’ArTelier, enseigne sans relâche pendant vingt ans, forme des générations entières au dessin. « J’ai aimé ça », dit-elle, évoquant l’importance de la pédagogie dans son parcours. Aujourd’hui encore, elle enseigne.

L’inflexion vers la BD

Longtemps, Ida se consacre à la peinture, avec des expositions et des ventes. Mais un blocage la pousse à chercher ailleurs. La bande dessinée devient un espace possible. Le hasard joue son rôle : elle entre un jour à la Maison de la BD à Blois, qui vient tout juste d’ouvrir, et découvre un stage de scénario animé par Brigitte Luciani, autrice jeunesse, qui lui donne l’occasion de premières publications. Ce sera un tournant. Bruno Genini, directeur de bd BOUM, remarque son travail et le montre à d’autres. Peu à peu, Ida entre dans le réseau, participe à des stages de narration graphique, se forme « sur le tas », en pratiquant et en expérimentant. Elle publie des ouvrages pédagogiques pour apprendre à dessiner (Le dessin tout en douceur, Le dessin tout en douceur) puis ses premiers albums jeunesse.

C’est là qu’intervient sa collaboration avec Claire Godard. Ensemble, elles signent La Voix du Vent (2017), un album poétique autour de la mémoire et de la transmission, puis Le Train cabaret (2018) chez Bilboquet, flamboyant et engagé. Ces expériences lui permettent de s’affirmer comme dessinatrice, et de trouver un espace où son univers personnel rencontre le récit des autres.

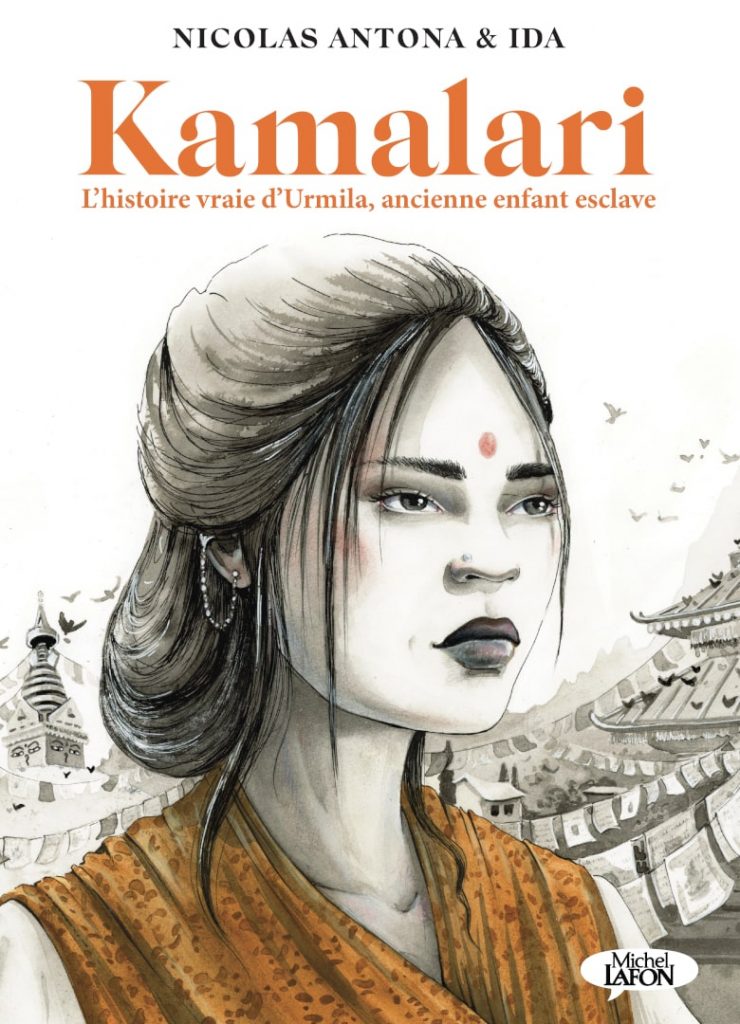

Avec Kamalari, le basculement vers le BD s’opère totalement. Cet album, scénarisé par Nicolas Antona, raconte le destin d’Urmila Chaudhary, jeune népalaise réduite au servage domestique, devenue figure de la lutte contre l’esclavage moderne. Le sujet est rude, immense, et Ida s’y engage avec une conscience aiguë.

« J’ai fait beaucoup de recherches sur le Népal, sur ses habitants, son architecture, afin de ne pas tomber dans les stéréotypes », explique-t-elle. Comme l’album est un quasi huis-clos, Ida a cherché à ramener le Népal à l’intérieur, par des détails : tableaux de temples accrochés aux murs, meubles typiquement népalais dans les cuisines. Son trait, à la fois tendre et incisif, évite le pathos : lavis d’encre de Chine, rehaussés d’aquarelle sépia, pour maintenir douceur et retenue. « J’ai essayé de ne pas tomber dans le drame », dit-elle encore. La douceur graphique est un choix : elle ménage le lecteur, tout en respectant l’impression que lui laisse Urmila elle-même.

L’album, soutenu par Plan International, s’est imposé comme un outil pédagogique autant qu’une œuvre. Dans les classes, lors d’ateliers, Ida constate l’effet sur les jeunes lecteurs. « Beaucoup sont venus me dire qu’ils n’imaginaient pas que des enfants plus jeunes qu’eux subissaient l’esclavage. » L’album devient alors une chambre d’écho pour la lutte d’Urmila.

Un féminisme élargi

Ida le revendique : Kamalari est « un peu féministe ». Mais elle précise : ce féminisme n’est pas militant au sens strict, il n’est pas de l’ordre des slogans. Il est plus large, plus profond : il s’agit de montrer les systèmes d’oppression, et la force de celles qui les affrontent.

Son expérience d’enseignante lui rappelle chaque jour la fragilité des droits et de la reconnaissance pour les filles. Elle voit des jeunes se censurer parce qu’elles sont filles, parce qu’elles sont pauvres, parce que leurs familles privilégient l’avenir des garçons. Le parallèle avec Urmila s’impose alors : l’histoire népalaise résonne avec nos sociétés.

Ida travaille principalement en traditionnel. Lavis, aquarelle, encrage : elle aime la matière, le risque de rater, la sensorialité du papier. Elle utilise le numérique pour le montage, la mise en place, le storyboard : Procreate pour assembler, scanner, déplacer. Mais la planche finale est toujours faite à la main. « Le résultat est très différent. En numérique, c’est trop lisse. » Elle reconnaît que certains font des merveilles en digital, mais ce n’est pas son univers.

La question de l’intelligence artificielle s’impose : certaines maisons d’édition ont déjà publié des couvertures, voire des albums entiers, générés par IA. Ida le constate, mais garde confiance : « Les gens n’arrêteront jamais d’avoir envie de faire à la main. On est des êtres tactiles. Dans les expositions, on voit bien : les gens restent plus longtemps devant les planches originales que devant des impressions. » Elle croit à la persistance du geste, de la matière, de la magie du dessin.

Servir le récit

Pour Ida, une règle demeure : le dessin sert le texte, l’illustration doit rester au service de l’histoire. Elle refuse les albums où la beauté graphique écrase le récit. « Sinon, ce n’est que de l’ego, ça sert à rien. » Le roman graphique, à ses yeux, est un compromis idéal entre l’art et le récit.

D’Argenteuil à Blois, de l’ArTelier à la Maison de la BD, d’albums réalisés avec Claire Godard à l’engagement de Kamalari, Ida a construit un parcours singulier. Enseignante et autrice, elle a su transformer une passion intime en œuvre. Kamalari illustre à la fois son exigence de justesse et son engagement discret mais profond : tendre et incisif, doux et politique. Ida appartient à cette génération d’autrices qui redessinent le paysage de la BD : ancrées dans le réel, conscientes des fragilités du métier et des combats à mener, mais fidèles à la matière du dessin, à sa puissance de récit, et à la force des femmes.

Pour en savoir plus : ida-art.com