Cette semaine aux Lobis : du Groenland à la Loire, du Caire aux salles de soins

Cette semaine, aux Lobis, la programmation glisse d’un territoire à l’autre, d’un climat à l’autre, d’une question à l’autre, comme si le cinéma dessinait une géographie intime du réel. Sa directrice, Laëtitia Scherier, nous parle de la programmation proposée.

On retrouve d’abord L’Incroyable Femme des neiges, de Sébastien Betbeder, qui arrive cette semaine en sortie nationale, après une avant-première particulièrement vive. « On avait fait une très belle avant-première fin octobre, avec le réalisateur qui était venu », rappelle Laëtitia Scherier. « Le film avait été extrêmement apprécié par les spectateurs, et le débat avait été vraiment riche. » La salle s’était laissée atteindre, non seulement par les questions posées au cinéaste, mais aussi par la présence du Groenland à l’écran. « C’est très rare qu’un film soit tourné là-bas », dit-elle. « Et je pense que ce qui a été beaucoup apprécié, c’est la manière dont le film est découpé en deux. » Car le film se joue entre le Jura et le Groenland, deux espaces presque opposés, mais qui se répondent. « Dans la première partie, on est plutôt du côté de la comédie, avec un petit peu de drame qui s’immisce », explique-t-elle. « Et dans la seconde partie, au Groenland, c’est l’inverse : on est vraiment sur une thématique plus dramatique, avec de la comédie qui revient par touches. » Ce glissement progressif donne au film sa respiration propre, son mouvement intérieur.

Le récit s’ouvre sur une annonce simple et bouleversante : la voix de Blanche Gardin dit qu’elle va mourir. Le film ne cherche pas l’effet, ne souligne rien. Il avance à hauteur de regard. « Le film parle notamment de la liberté de vouloir choisir comment on meurt », précise Laëtitia. « Et cela se base notamment sur des éléments de culture inuit, leur rapport à la vieillesse et à la mort. » Un sujet grave, mais appréhendé sans solennité figée. « Même si c’est un sujet a priori assez grave, il arrive à le traiter avec beaucoup d’humour. » C’est cette oscillation — le rire, puis l’émotion, puis le rire de nouveau — qui signe le cinéma de Betbeder. Laëtitia le dit très simplement : « D’une minute à l’autre, on passe du rire aux larmes. » Une dramédie, comme il aime lui-même nommer ce territoire qui ne choisit pas entre comédie et gravité.

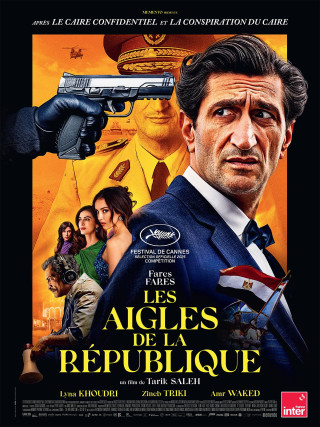

Dans le prolongement de cette première émotion, arrive Les Aigles de la République, de Tarik Saleh, en avant-première mardi 11 novembre (20h30). Tarik Saleh, né au Caire, exilé très jeune, n’a jamais cessé de revenir filmer ce pays qu’il connaît à travers la distance et la mémoire, là où s’entrelacent corruption, pouvoir et censure. Après Le Caire confidentiel et La Conspiration du Caire, il met en scène un acteur contraint d’incarner Abdel Fattah al-Sissi dans un film de propagande. Le cinéma devient alors le lieu même du contrôle politique, de la fabrication du récit, de la mise en scène de la vérité. Laëtitia Scherier rappelle l’essentiel : à l’arrivée d’al-Sissi, l’armée possédait près de 30% du PIB, jusqu’à produire ses propres films. Ici encore, rien n’est frontal : c’est un thriller, tendu, sombre, parfois kitsch, assumé.

Samedi, à 16h, Le Champ du fleuve, de Pierre Mathiot, sera présenté par le réalisateur lui-même. Celui-ci suit les villes qui bordent la Loire, et projette son documentaire là où la Loire existe. En effet, son film suit justement le fleuve royal sur plus de mille kilomètres. « Les images sont vraiment très, très, très belles, et le film est vraiment très poétique », dit-elle. Il dure 1h25. On s’y laisse porter comme par le courant. « Il y a une voix off, et il a pioché plus de 600 textes de près de 200 auteurs, écrivains ou poètes, qui ont parlé de la Loire. » Ainsi, le réalisateur a « réécrit une narration qui croise une histoire d’amour entre les personnes qui habitent au bord de la Loire et le rapport qu’on peut avoir au fleuve ». Ce n’est pas un film qui explique ; c’est un film qui accompagne. Il raconte ce lien intime entre un territoire et celles et ceux qui l’habitent. « Les textes collent extrêmement bien aux images, donc c’est vraiment très, très beau et poétique. » La salle commence déjà à se remplir… « On a déjà pas mal de réservations, je suis très contente de le recevoir », ajoute Laëtitia Scherier. Il suffira d’être là, simplement, et de regarder. Le film fera le reste.

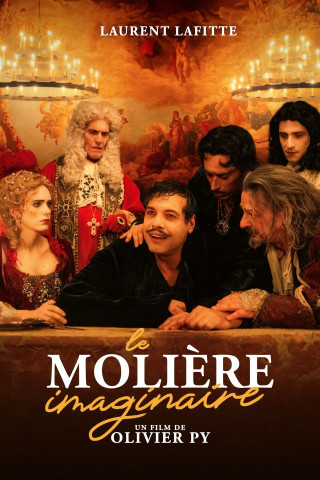

Dimanche (14h), retour à la scène du XVIIᵉ siècle avec Le Molière imaginaire d’Olivier Py, metteur en scène de théâtre avant d’être cinéaste. « Je l’avais déjà programmé à sa sortie l’année dernière, mais malheureusement il n’avait pas très bien marché », explique Laëtitia Scherier. Pourtant, « j’avais trouvé le film assez remarquable, parce qu’il nous donne l’impression qu’il est tourné en plan-séquence, comme si la caméra ne coupait jamais. Évidemment, il fait des coupes, mais ce sont des coupes invisibles. » Pour cela, Olivier Py avait reconstitué une maquette complète du théâtre du Palais-Royal. « Il s’était entraîné pour faire bouger la caméra de façon totalement fluide, pour que ce soit comme si on assistait à la représentation en direct. » Le film suit ainsi la représentation de 1673 du Malade imaginaire, celle qui sera la dernière. « C’est comme si on suivait l’heure et demie de la représentation, en temps réel. Et dans la vraie vie, Molière est mort à la fin de cette représentation-là. » Cette reprise s’inscrit cette fois dans le cadre des Passerelles, en écho au Misanthrope mis en scène par Georges Lavaudant, joué ce jeudi à La Halle aux Grains. « L’occasion était trop belle. J’espère que cela donnera aux spectateurs l’envie de prolonger et de venir voir le film. »

Jeudi soir (20h30), l’association Ciné’fil accompagnera Sauve qui peut d’Alexe Poukine, avec un ciné-débat. « Ils ont fait des gros partenariats, ils ont bâti le projet avec l’IFSI, les comités départementaux des soins palliatifs, et ils attendent probablement aussi beaucoup d’étudiants de la faculté de médecine de Tours », dit-elle. « Donc cela promet un débat intéressant. » Le film se déroule dans ces ateliers où des comédiens incarnent de faux patients, afin d’aider les soignants à apprendre à annoncer une mauvaise nouvelle — un accident, une maladie grave, un décès. « Ce dispositif existe vraiment, ce n’est pas un prétexte de tournage. » Il n’y a aucun artifice. La caméra enregistre ce qui circule : l’hésitation, la retenue, la respiration qui se cherche, les gestes qui ne savent plus où se poser. Ce sera une séance unique.

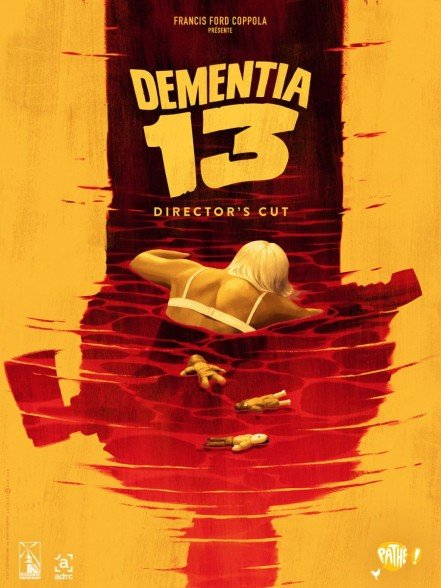

Et puis, lundi prochain, aura lieu une séance vraiment singulière : Dementia 13, le premier film de Francis Ford Coppola, restauré récemment, et jamais sorti en France jusqu’ici. « Pathé a restauré un certain nombre de films de Coppola et ils nous autorisent, dans toute la France, un visa unique pour Dementia 13 », explique Laëtitia. « C’est son premier film, sorti aux États-Unis en 1963, mais il n’avait encore jamais été distribué en France. »

Laëtitia Scherier raconte aussi la genèse du film telle qu’elle l’a retrouvée dans l’histoire de sa production : Coppola travaillait alors auprès du producteur Roger Corman. « À cette époque-là, il faisait un peu de tout sur les films : il supervisait les dialogues, la production, la régie », dit-elle. Corman tournait alors en Irlande et a proposé à Coppola d’utiliser les décors, l’équipe technique et les comédiens déjà présents. « En gros, il lui a dit : “Tu as quelques semaines, tu as l’équipe, tu as le château, si les comédiens sont partants, vas-y.” Et Coppola a tourné le film comme cela, en quelques semaines. »

Enfin, pour que le lieu reste vivant autrement que par l’écran, le Salon qui Bouge (coiffure) s’installera vendredi, de 15h à 19h30, côté bar.

Plus d’informations ici : blois-les-lobis.cap-cine.fr