Frédéric Pasco-Werlé se livre sur sa vie avec le deuil d’un enfant

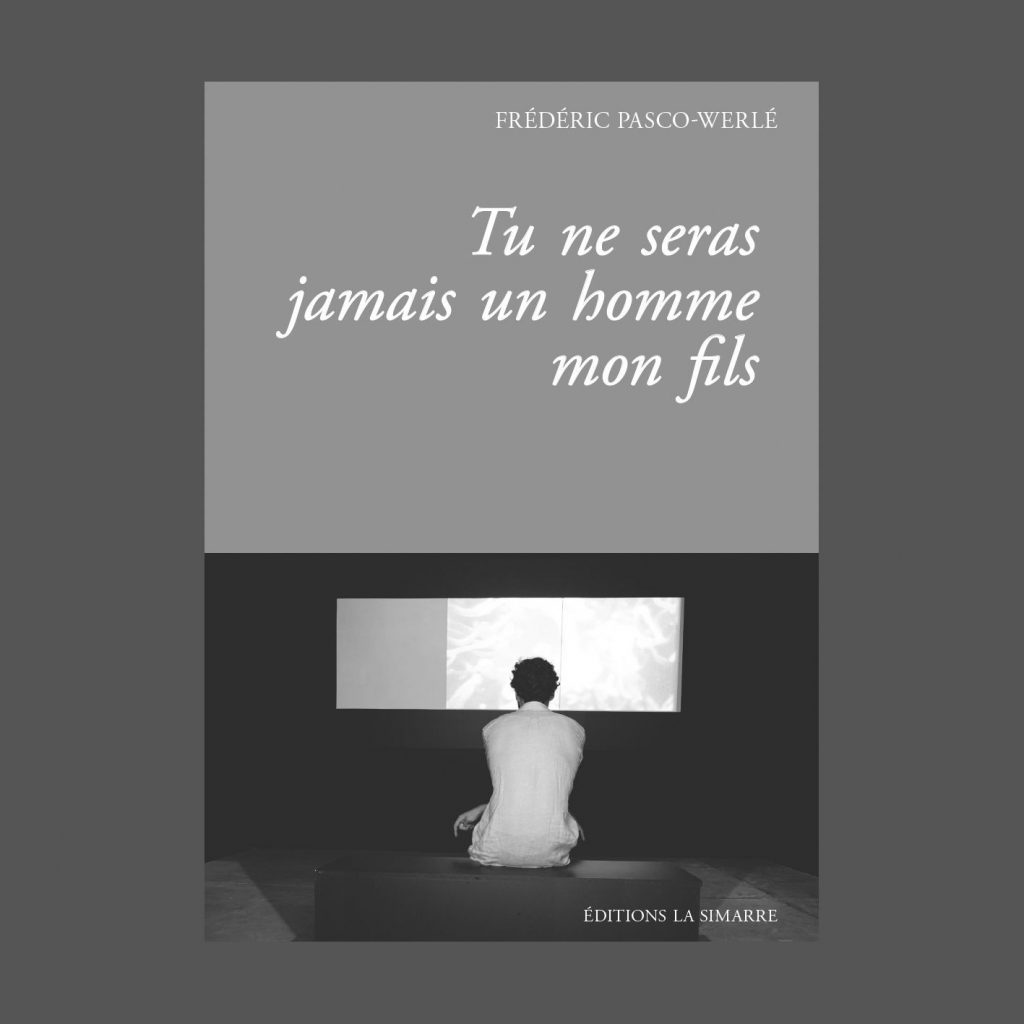

Tu ne seras jamais un homme, mon fils (éditions La Simarre) est un récit autobiographique dans lequel l’auteur, Frédéric Pasco-Werlé, évoque la mort tragique de son fils Ailvin, à l’âge de six mois, et le long chemin de deuil qui s’ensuit. Le titre du livre fait écho au célèbre poème If de Rudyard Kipling, auquel l’auteur fait référence dans son récit, soulignant l’idée que son fils n’aura jamais l’occasion de grandir pour devenir un homme.

Ce drame familial survient brutalement en décembre 2003, lorsqu’Ailvin, atteint d’une bronchite, succombe à une septicémie foudroyante. Ce décès inattendu plonge Frédéric Pasco et sa famille dans une douleur incommensurable et les confronte à un deuil auquel ils n’étaient pas préparés.

Ailvin, bébé fragile mais joyeux, semblait sur la voie du rétablissement lorsqu’une infection non détectée a provoqué une détérioration rapide de son état. L’annonce de sa mort est un choc absolu. Le sentiment de culpabilité qui suit cette perte est écrasant, en particulier pour Frédéric, qui a ressassé des années ce qu’il aurait pu faire pour éviter le décès de son fils.

Ce court livre, qui n’est pas seulement un témoignage, se veut aussi une réflexion sur le deuil et une tentative d’apporter un soutien à celles et ceux qui vivent des moments difficiles. Frédéric Pasco-Werlé plonge ainsi dans les recoins les plus intimes de son expérience pour offrir un ouvrage marqué par la sincérité et la résilience.

Un livre né de la douleur

Le déclic pour écrire ce livre a eu lieu plusieurs années après la mort de son fils, en 2020, lors d’une thérapie. Frédéric Pasco explique que l’écriture est venue à lui comme une impulsion inattendue. « Quand mon fils est mort, je me suis protégé en faisant ce que je savais faire : m’occuper des autres », raconte-t-il. Ce mécanisme de protection, qui l’a poussé à se concentrer sur sa femme, sa fille et ses responsabilités professionnelles, l’a conduit à négliger ses propres émotions. « Je me suis un peu oublié », avoue-t-il.

C’est après avoir rencontré une nouvelle personne, qui l’a encouragé à suivre une thérapie, que Frédéric Pasco a commencé à ouvrir les yeux sur son propre deuil. Pendant cette thérapie, il se retrouve face à un tournant : « Je me suis retrouvé seul, avec ces lettres que j’avais gardées, et ça a fait comme un électrochoc ». C’est à ce moment qu’il ressent un besoin irrésistible d’écrire. L’écriture devient alors un moyen pour lui de libérer ses émotions, de donner forme à sa souffrance et de partager son expérience.

Les lettres comme point de départ

Une des particularités du livre est sa structure : des lettres, des échanges et des réflexions personnelles qui se mêlent pour construire une narration non linéaire. Frédéric Pasco reconnaît que, n’étant pas à l’aise avec l’écriture au départ, ce format lui a permis d’organiser ses pensées de manière plus fluide. « Quand j’ai pris toutes les lettres, je les ai triées, car certaines avaient plus de matière que d’autres », explique-t-il. Cette méthode lui a permis de structurer le récit tout en reflétant la manière non linéaire dont il vit son propre deuil : « Je ne suis pas très linéaire dans ma manière de penser », précise-t-il.

Ces lettres, qui étaient à l’origine des échanges intimes entre lui et ses proches, sont devenues un outil pour revisiter ses souvenirs, comprendre des relations passées et donner une nouvelle perspective à ce qu’il avait vécu. « En relisant certaines lettres, je me suis rendu compte que des gens avaient vraiment compris ce que je traversais, alors qu’à l’époque, je ne l’avais pas perçu », confie-t-il.

Une réflexion sur le deuil

Bien que Tu ne seras jamais un homme, mon fils soit un témoignage personnel, Frédéric Pasco tient à souligner qu’il s’agit également d’une réflexion plus large sur le deuil. À travers son expérience, il propose une analyse des attentes sociétales face à la mort et de la manière dont le deuil est souvent mal compris. « Il n’y a pas de règles pour vivre un deuil », insiste-t-il. Cette affirmation, qui semble évidente, va à l’encontre de nombreuses idées reçues sur la manière « correcte » de pleurer un proche disparu.

Pasco évoque aussi la pression sociale qu’il a ressentie après la mort de son fils. « Je me demandais si les gens attendaient que je me comporte d’une certaine manière », se souvient-il. Cette pression l’a poussé à s’interroger sur les jugements portés par les autres et sur les attentes implicites qui entourent le deuil. « On vit dans une société de jugement », dit-il, en décrivant les moments où il se demandait s’il était mal vu de ne pas exprimer sa douleur d’une manière attendue.

La culpabilité omniprésente

L’une des émotions les plus récurrentes dans le livre, et dans la vie de Frédéric Pasco, est la culpabilité. Après la mort de son fils, il a constamment remis en question ses actions et ses décisions. « Est-ce que c’est à cause de mon comportement que mon fils est tombé malade ? », se demandait-il. Bien que tout le monde autour de lui lui ait assuré qu’il n’aurait rien pu faire, ce sentiment de culpabilité l’a accompagné pendant des années. « La culpabilité, c’est envahissant », reconnaît-il. Il explique que même avec l’aide de sa psy, il n’a jamais vraiment pu se défaire de ce sentiment : « C’est quelque chose qu’on range dans un coin, mais qui reste là ».

Le rôle de l’entourage dans le processus de deuil

Dans son livre, Frédéric Pasco-Werlé souligne également l’importance du soutien de son entourage. Les amis, les collègues et la famille ont joué un rôle clé dans son processus de deuil, même si, parfois, leur maladresse l’a blessé. « Quand je suis retourné au travail après la mort d’Ailvin, je voyais bien que les gens étaient mal à l’aise », raconte-t-il. Ses collègues n’osaient pas venir lui parler. « À 8 h du matin, ils passaient juste la tête dans mon bureau. Puis à la récréation, ils avançaient de quelques pas de plus », décrit-il avec une pointe de tristesse. Ce malaise est quelque chose que beaucoup de personnes endeuillées vivent, et c’est l’un des points sur lesquels Frédéric Pasco souhaite sensibiliser à travers son témoignage. « Soyez simples et sincères », conseille-t-il à celles et ceux qui cherchent à soutenir une personne en deuil. Ce n’est pas tant les mots qui importent, mais la sincérité avec laquelle ils sont prononcés.

Pour Frédéric Pasco, la mémoire d’Ailvin n’est pas figée dans le passé, elle évolue avec le temps. Mais « pour moi, Ailvin est toujours ce bébé de six mois », confie-t-il. Il explique qu’il a longtemps eu du mal à imaginer ce qu’Ailvin serait devenu s’il avait grandi, et que l’image qu’il conserve de lui est celle de son enfant à l’âge de sa disparition.

La mémoire d’Ailvin ne se limite pas à l’intime, elle a aussi un rôle dans la construction du lien avec son entourage. Frédéric Pasco partage notamment une anecdote sur les boîtes de naissance qu’il avait faites pour ses trois enfants. « Quand je me suis séparé de ma femme, j’ai dit : ‘Moi, je garde celle d’Ailvin' », explique-t-il. Ce geste, symbolique mais profondément personnel, montre à quel point la mémoire de son fils reste vivante dans son quotidien. La conservation de ces objets devient un moyen tangible de maintenir le lien avec Ailvin, de continuer à lui donner une place dans sa vie.

Il évoque également des moments annuels (dates de naissance et décès) qu’il consacre à la mémoire de son fils : « Tous les 15 juin et tous les 20 décembre, je passe un petit moment pour lui ». Comme un moyen de se reconnecter avec son fils et de perpétuer son souvenir, année après année.

Mémoire collective et solitude

Dans son livre, Pasco soulève une question complexe : comment la mémoire du défunt évolue-t-elle au fil du temps, notamment chez les autres ? Avec le passage des années, il observe que, mis à part les amis et la famille très proches, les gens cessent de parler de son fils. « La vie reprend son cours normal, et le sujet finit par disparaître », constate-t-il. Ce phénomène accentue la solitude qui accompagne le deuil, car même si la mémoire d’Ailvin reste vivante pour lui, elle s’efface progressivement dans la vie des autres.

Frédéric Pasco aborde ainsi le sujet délicat de la mémoire en tant que refuge, à la fois réconfortant et source de douleur. La mémoire est à la fois ce qui le rattache à son fils et ce qui le distingue des autres, qui, au fil du temps, s’éloignent du souvenir de cet enfant disparu. Cela pose la question de l’héritage laissé par celles et ceux qui partent trop tôt.

Un livre pour apaiser et comprendre

Frédéric Pasco ne cherche pas à donner de leçons sur le deuil, mais à partager une expérience, avec ses hauts et ses bas, ses questionnements et ses découvertes. Il espère que son livre pourra résonner chez d’autres personnes traversant des moments similaires. « Si cela peut les aider à passer un moment difficile, à les soutenir, alors mon témoignage aura eu un sens », dit-il avec humilité.

Tu ne seras jamais un homme, mon fils œuvre à la mémoire d’Ailvin. Il est aussi le moyen d’ouvrir des discussions sur la manière dont nous vivons le deuil et comment nous soutenons les personnes qui traversent cette épreuve. « J’ai voulu faire de cette expérience quelque chose qui me transforme en quelqu’un de meilleur », conclut-il. Son livre, sincère, nous invite à repenser nos rapports avec la mort et à aborder le deuil.