Pourquoi trouve-t-on « Foix » à Blois ?

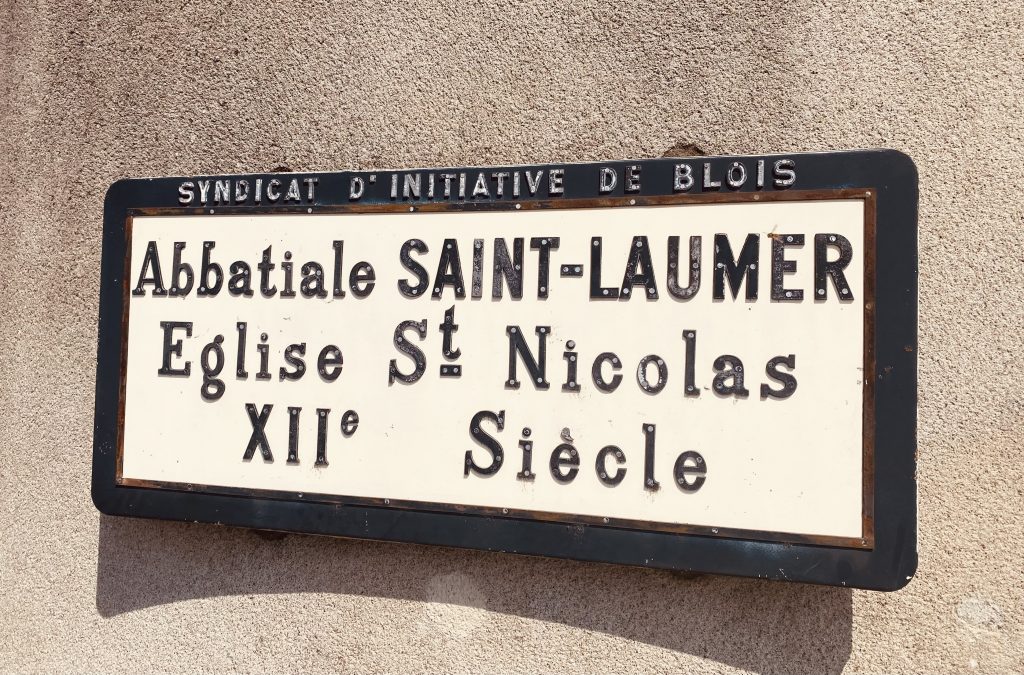

À Blois, « Foix » ne renvoie ni au comté pyrénéen ni à un patronyme : c’est d’abord le nom d’un faubourg de la ville basse, à l’ouest de Bourg-Moyen, autour de l’actuelle église Saint-Nicolas (ancienne abbatiale Saint-Laumer). Le toponyme vient du latin fiscus, panier ou corbeille utilisé pour recueillir l’argent ou les impôts. Le terme latin fiscus est passé en vieux français sous la forme Foix (ou Foys), notamment pour désigner un territoire attaché au domaine de la Couronne (fiscus regalis).

Dans le cas blésois, le quartier du Foix correspondait à un domaine appartenant à la Couronne. Il apparaît à l’occasion de la réorganisation monastique et urbaine du Xe siècle. L’histoire du quartier s’imbrique ensuite avec celle de l’abbaye Saint-Laumer et de l’enceinte médiévale (porte du Foix), jusqu’à la disparition d’une partie des structures à l’époque moderne.

Les sources d’histoire urbaine rappellent explicitement que l’église Saint-Lubin et le terrain concédé aux moines en 924 se situent « au Fiscus (le Foix), alors domaine royal ». Autrement dit, Foix a d’abord été un marqueur juridique : un morceau de sol appartenant à la Couronne, avant d’être un quartier bien identifié.

La donation de 924 et la naissance d’un faubourg

Au IXe siècle, des bénédictins chassés par les raids normands se replient à Blois. En 924, sur la requête comtale et par décision du roi Rodolphe (Radulfus en latin) – plus connu en français sous le nom de Raoul – ils reçoivent l’église Saint-Lubin et un terrain « au Fiscus ». Autour de cette implantation se développe le faubourg du Foix le long de l’axe est-ouest de la Loire ; les comtes de Blois y confèrent aux moines des droits féodaux et de basse justice, qui structurent durablement l’espace et l’économie du quartier.

Le Foix dans la ville close : porte et courtines

Lorsque Blois se dote d’une enceinte urbaine (XIIIe siècle), le front ouest s’articule avec l’enclos de l’abbaye Saint-Laumer et incorpore une porte du Foix, placée au débouché de la rue éponyme, en contrebas du promontoire castral. Les travaux récents de synthèse sur les fortifications blésoises permettent de préciser l’organisation : la porte du Foix fait partie des onze portes de la ville, et l’enclos de Saint-Laumer constitue un segment de courtine ; quatre faubourgs gravitent autour de la ville close, dont le faubourg de Foix. La porte du Foix est finalement démolie en 1783 lors du démantèlement progressif des ouvrages.

La topographie paroissiale a fluctué au Moyen Âge. Au nord de l’abbatiale, l’église Saint-Pierre du Foix disparaît à la fin du XIVe siècle, lors de l’aménagement d’un fossé longeant le monastère. Ces réaménagements confirment la pression des défenses et l’adaptation continue du tissu religieux et urbain dans le secteur du Foix.

Le paysage hérité

Dans le paysage contemporain, l’ancienne abbatiale Saint-Laumer, devenue église Saint-Nicolas, demeure l’édifice emblématique du quartier ; elle concentre la mémoire matérielle du Foix médiéval (édifice roman-gothique, rôle d’aimant urbain de la ville basse). Les études historiques et urbaines situent toujours le quartier du Foix sur la rive droite, entre la Loire au sud et le coteau au nord, comme prolongement occidental du centre ancien.