Aux Lobis : un témoignage de Gaza, une comédie sociale et la Palme d’or

Chaque semaine, Blois Capitale donne carte blanche à Laëtitia Scherier, directrice du cinéma Les Lobis. Après la claque sensorielle de Sirāt et la romance sociale de Connemara, elle revient sur une actualité dense : la sortie officielle du film palestinien Put Your Soul On Your End And Walk, la comédie sociale Classe moyenne d’Antony Cordier, l’avant-première très attendue de la Palme d’or 2025 Un simple accident de Jafar Panahi, mais aussi la soirée spéciale « triple dose » autour de Gregg Araki et un documentaire sur les militantes algériennes, Les mots qu’elles durent.

Put Your Soul On Your End And Walk : un témoignage de Gaza devenu film posthume

Retour sur Put Your Soul On Your End And Walk, de Sepideh Farsi, programmé en sortie nationale après son avant-première aux Lobis mardi dernier. L’événement, organisé en partenariat avec France Palestine 41, avait attiré le public et suscité un débat « extrêmement intéressant », nous dit la directrice du cinéma.

Sepideh Farsi est une cinéaste marquée par l’engagement politique dès son adolescence. « À 16 ans, elle avait déjà été emprisonnée huit mois pour avoir participé à des manifestations. Elle photographiait la police, ce qui n’avait évidemment pas plu, et elle a aussi caché un dissident politique. À sa sortie, elle a été interdite d’université, ce qui l’a contrainte à l’exil en France. »

C’est une réalisatrice mais aussi une journaliste. « Et c’est ce double regard qui explique sa démarche. Au lieu des images habituelles, tournées de l’extérieur vers Gaza, elle filme l’intérieur. Grâce à des connaissances communes, elle a rencontré une jeune photojournaliste — mais uniquement en visio. Pendant près de huit mois, elle a échangé avec elle. » Le dispositif est radical. « 95 % du film, c’est sa caméra braquée sur son téléphone ou son ordinateur. On assiste aux conversations, aux confidences, à la vie de cette jeune femme. » Le film montre une photographe « toujours sans haine, extrêmement souriante et résiliente », qui croit pouvoir supporter les épreuves grâce à sa foi, mais que l’on voit dépérir. « Son visage se creuse au fur et à mesure que les couloirs humanitaires se ferment et que la nourriture ne passe plus. »

Ce film est devenu tragiquement posthume. « Le film avait été sélectionné à Cannes. Elles essayaient de la faire sortir de Gaza pour qu’elle vienne présenter son travail au-delà des frontières. Et puis, dans la nuit, son appartement a été ciblé par une frappe de drone. Tout son étage a été détruit. Elle est morte avec toute sa famille. » Cette mort confère au film une dimension bouleversante. « Les premiers spectateurs qui l’ont découvert ici l’ont trouvé extrêmement fort. C’est évidemment un film difficile, mais il donne une vision intérieure de ce que signifie vivre à Gaza aujourd’hui. Moi, il me semble essentiel de le proposer. »

Classe moyenne : satire sociale et comédie intelligente

Deuxième sortie de la semaine : Classe moyenne d’Antony Cordier. Laëtitia en avait déjà parlé la semaine précédente, mais l’avant-première approche : « C’est très rare d’avoir une comédie présentée à Cannes. Et là, on est sur une comédie intelligente, qui observe la société avec beaucoup de finesse. »

Quatrième film du cinéaste, Classe moyenne bénéficie d’un casting solide : Laurent Lafitte, Laure Calamy, Ramzy Bedia, Élodie Bouchez. Le récit suit Mehdi, jeune homme invité à passer l’été chez les parents de sa fiancée. « Et absolument rien ne va se passer comme prévu. » L’histoire est inspirée d’un scénario initial repris et retravaillé par le réalisateur et sa co-scénariste, qui y ont insufflé leur patte. « Cordier revendique une inspiration des comédies italiennes. Et c’est vrai qu’on retrouve ce ton-là. »

Tous les personnages ont une volonté de changement. « Certains veulent changer de classe sociale, d’autres de métier, d’autres encore de vie personnelle. Cela crée un jeu de manipulations où chacun tente de tirer son épingle du jeu. » Le film interroge la violence des rapports sociaux, mais reste une comédie. « C’est à la fois très intelligent et très drôle. On a besoin de cette légèreté. »

Laëtitia Scherier souligne que Cordier parle en connaissance de cause. « Il a grandi dans une famille ouvrière. Il s’identifie à son personnage principal, ce jeune homme qui croit être sorti de la classe populaire grâce à ses études de droit, et qui pense appartenir à la fois à la classe moyenne et à la classe populaire. Mais le film montre que les choses sont plus compliquées. Quand on est entre deux classes, on risque de n’appartenir à aucune.

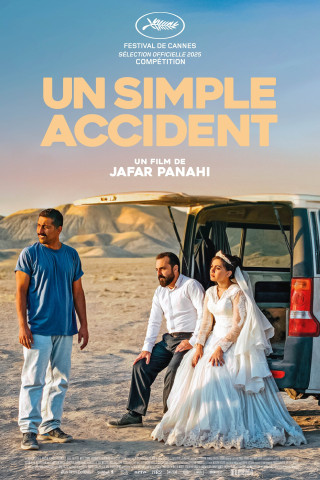

Un simple accident : la Palme d’or de Jafar Panahi

La semaine prochaine, les Lobis accueilleront l’avant-première d’Un simple accident, Palme d’or 2025. C’est le douzième long métrage de Jafar Panahi, cinéaste iranien emblématique, plusieurs fois emprisonné et interdit de tournage, mais qui persiste à filmer clandestinement. « Comme toujours, il critique très violemment son gouvernement. En Iran, tout scénario doit être soumis et validé par les autorités. Lui refuse, donc il tourne illégalement, en petite équipe, caméra et moniteurs dissimulés dans un fourgon. » Certains de ses films sont sortis clandestinement, sur une simple clé USB.

Un simple accident raconte l’histoire d’un homme qui croise celui qu’il croit être son ancien tortionnaire. « Le film pose une question vertigineuse : faut-il se faire justice soi-même ? Et nous, spectateurs européens, sommes-nous légitimes pour juger de situations que nous n’avons pas vécues ? »

Jafar Panahi a payé le prix fort. « Arrêté en 2010, puis de nouveau entre 2022 et 2023, condamné à plusieurs années de prison et interdit de tourner, il a tenu sept mois en détention avant d’entamer une grève de la faim. Une mobilisation internationale l’a sauvé, et ses interdictions ont finalement été levées. » Son cinéma reste profondément politique. « Ses personnages sont fictionnels, mais inspirés de récits entendus en prison. Des gens restés derrière les barreaux, sans la visibilité dont il bénéficie. »

Laëtitia Scherier souligne que la Palme d’or n’est pas seulement un geste de soutien : « Jafar Panahi est un grand cinéaste. Son film est fort. La récompense est à la fois artistique et politique, et donc pleinement justifiée. »

Triple Dose : la trilogie queer de Greg Araki

Samedi soir, place à une nouvelle édition du cycle Double Dose, qui permet aux Lobis de proposer des films rares et audacieux. Après Darren Aronofsky en avril ou David Lynch en juin, c’est au tour de Gregg Araki avec sa trilogie des années 1990 : Totally Fucked Up (1992, inédit en salles en France), The Doom Generation (1995) et Nowhere (1997).

Ces films constituent la « trilogie de l’adolescence » et ont consacré Araki comme chef de file du nouveau cinéma queer américain. « Ils montrent une jeunesse désenchantée, sexualisée, confrontée à la drogue, à la dépression, à la mort. Des œuvres radicales, qui explosent les conventions hollywoodiennes, saturées d’images et nourries de culture pop. » Le style visuel convoque aussi David Lynch. « Il y a un côté surréaliste, avec des références explicites. C’est à la fois une Madeleine de Proust pour ceux qui ont grandi dans les années 80-90, et une expérience unique pour les spectateurs d’aujourd’hui. » Deux films sont interdits aux moins de 16 ans, le premier aux moins de 12. « Les thématiques le justifient, mais ce n’est pas le public adolescent qui vient sur ce type de propositions. »

Les mots qu’elles durent : rendre leur voix aux militantes algériennes

Enfin, lundi soir, l’association Cinéfil propose en partenariat avec le CIAS le documentaire Les mots qu’elles durent de Raphaël Pillosio. Ce film rend hommage aux militantes algériennes emprisonnées dans les années 1960. « Le réalisateur a retrouvé des images d’archives dont la bande-son avait disparu. Comme si on leur avait enlevé la voix. Il part de ce silence pour construire son film, et restitue la parole de celles qui ont survécu. » Certaines sont mortes depuis longtemps, mais d’autres témoignent encore aujourd’hui. « C’est un documentaire hommage au courage de ces femmes, conscientes des risques qu’elles prenaient dans leur combat. »

Pour en savoir plus : blois-les-lobis.cap-cine.fr