Vanesa Bardelli : là où le mystère apparaît

Elle parle doucement, avec des silences qui ne sont pas des hésitations mais des espaces qu’elle laisse volontairement ouverts, comme si le langage n’était jamais un instrument pour remplir, mais seulement pour accompagner, pour suivre à distance quelque chose qui se forme ailleurs. Chez Vanesa Bardelli, on a toujours l’impression que les mots viennent d’un endroit un peu en dessous de la voix — un lieu souterrain où se tissent les sensations, les images, les souvenirs, les rêves. Elle parle posément. Elle ne simplifie pas. Elle ne cherche pas à clarifier. Elle laisse les choses telles qu’elles sont, telles qu’elles apparaissent.

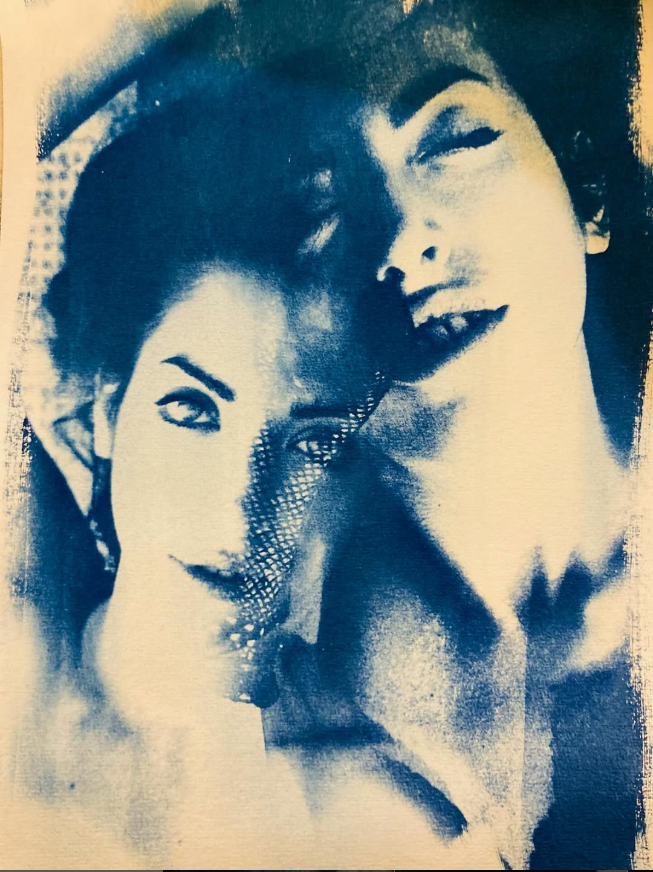

Le mystère de Vanesa Bardelli ne se dévoile pas, il se traverse : il naît dans cet espace intérieur où les rêves, les sensations et les souvenirs précèdent les mots. Les femmes qu’elle représente, les maisons abandonnées qu’elle peint ou photographie, les corps qu’elle immerge dans la lumière ou le bleu du cyanotype, sont autant de passages entre l’intérieur et l’extérieur, entre ce qui persiste et ce qui se retire. Ce mystère n’est pas à comprendre, mais à ressentir : c’est une manière d’habiter le monde depuis le dedans, là où la peau devient seuil.

Si Vanesa vit aujourd’hui à Bracieux, elle est née en 1986, à Tres Arroyos, dans la province de Buenos Aires. Elle est la dernière de trois enfants : une sœur d’abord, puis un frère, puis elle. Elle évoque son enfance brièvement, mais avec une précision particulière : « un sein familial teinté de machisme et d’autoritarisme ». Pas comme une condamnation. Simplement comme un climat. Un environnement dans lequel on apprend très tôt à ressentir les forces invisibles, les tensions silencieuses, les choses qui ne se disent pas mais qui façonnent.

Elle raconte sa naissance : « Je suis née par césarienne, avec deux tours de cordon autour du cou. J’étais un peu bleue. » Elle se demande, simplement, sans conclure : est-ce que cela pourrait être à l’origine de certaines sensations qui m’accompagnent encore aujourd’hui ? Elle ne cherche pas à faire de cette scène une explication. C’est une image qui persiste. Une manière d’entrer dans le monde en manque d’air, en manque d’espace, et peut-être déjà en lutte avec l’asphyxie. Il y a chez elle, en effet, une nécessité d’ouvrir, de desserrer, de chercher un passage.

Dans l’enfance, elle ne se sent pas tout à fait à sa place. Elle parle des dimanches en famille qui la déprimaient, de ces après-midis écrasés de chaleur au « campo », où l’heure de la sieste suspendait tout dans un silence trop lourd. Elle dit : « Je ne me sentais pas adaptée à ce monde. » Pas par révolte, pas par confrontation. Plutôt comme si elle habitait une autre chambre derrière la chambre, un espace légèrement décalé, parallèle.

À dix-sept ans, elle commence la photographie. Pour saisir quelque chose qui serait sinon perdu — un regard, une lumière, une sensation de respiration. Elle ne part pas d’un désir de construire une œuvre ou de s’inscrire dans une tradition. Elle part d’un besoin. Un geste simple, premier, essentiel : garder.

Elle quitte Tres Arroyos, vit un temps à Claromecó, puis à Mar del Plata. Là, elle étudie la photographie. Puis elle entre à l’école des « artes del Fuego », où elle apprend la céramique. Quatre années. Le contact avec la matière. La lenteur. Le façonnage. Le temps qu’il faut pour que les mains rejoignent l’image intérieure. Elle comprend qu’elle ne veut pas enseigner. Ce qu’elle cherche n’est pas dans la transmission, mais dans le travail intérieur, dans la transformation silencieuse qui s’opère quand on crée.

À Mar del Plata, elle rencontre une professeure de peinture. Elle commence à peindre. Elle suit des cours longtemps. Elle fréquente le théâtre, le cinéma, des séminaires d’art, du maquillage artistique. Elle dit que tout cela influence la peinture et la photo. Elle ne théorise pas. Elle constate. Un univers se construit par sédimentation.

Très tôt, un motif émerge : la femme. La figure féminine. Non pas une figure extérieure, mais une figure vécue. Les femmes qu’elle représente dans ses peintures et ses photographies ne sont pas des modèles. Elles ne sont pas objets de regard. Elles sont des corps intérieurs. « Je crois que c’est moi, toutes ces femmes que je représente. »

Ces femmes sont nues. Souvent. Mais jamais offertes. La nudité n’est pas érotique. Elle n’est pas décorative. Elle n’expose pas. Elle ouvre. Elle permet d’atteindre ce qui se trame sous la peau — pas le corps comme apparence, mais le corps comme sensation, comme intensité silencieuse. Ce n’est pas un nu frontal. C’est un nu intérieur. Le corps féminin, dans son travail, est un lieu. Un lieu où des forces se croisent. Un lieu où quelque chose remonte. Un lieu où l’on écoute.

Et l’escargot revient, toujours. « C’est mon animal fétiche. » Elle ne théorise pas le symbole. Elle ne commente pas la spirale comme motif universel. Elle dit seulement qu’il est là. Dans la féminité. Dans la sexualité. Dans le mouvement qui retourne vers soi. Dans la maison que l’on porte sur son dos. Dans la lenteur. Dans l’intériorité.

La maison, elle aussi, revient. Mais ce ne sont pas les maisons habitées. Ce sont les maisons abandonnées. Celles où le temps s’est retiré, mais où une présence reste. « Je ressens une grande attirance pour ces histoires que j’imagine. » Elle parle de l’énergie des lieux. Elle dit qu’elle peut entrer dans une maison abandonnée, regarder quelques objets, quelques traces, et sentir immédiatement quelque chose. Pas un récit. Pas une parole. Une vibration. « Mais quand c’est trop dense, je me retire. »

Vanesa Bardelli trouve dans la détérioration une beauté inexplicable. Une nostalgie de ce qui a été. Non pas la nostalgie d’un passé qu’elle voudrait restaurer. Plutôt l’émotion devant ce qui persiste alors que tout a disparu. Elle dit avoir peint des maisons abandonnées. Et photographié aussi. Et là encore revient le jeu spatial entre deux mondes : l’intérieur et l’extérieur, le visible et l’invisible, ce qui reste et ce qui se retire.

Elle rêve beaucoup. Elle rêve souvent. Les rêves sont récurrents. Elle a rêvé très longtemps de maisons. Dans ces rêves, un chien doberman apparaissait. Elle a peint une série entière de tableaux à partir de ces rêves. Puis le rêve a cessé. Comme si le travail avait été fait, comme si peindre avait déplacé quelque chose qui demandait à l’être. Elle parle aussi de rêves récurrents avec des mandragores. Elle ne commente pas leur symbolique. Elle dit seulement qu’ils étaient là.

Le rêve n’est pas pour elle une image. Il est un mouvement. Elle se réveille la nuit, prend son téléphone, enregistre ce qu’elle peut avant que la mémoire ne se dissolve. Elle note les images, les sensations, les espaces. Et ensuite, elle travaille. Elle transforme. Elle transcrit. Parfois, un seul rêve contient plusieurs tableaux. Elle doit choisir. Elle doit séparer. Elle doit décider ce qui reste et ce qui se tait. Elle dit qu’elle fait parfois des collages pour comprendre la composition, pour trouver la structure invisible qui soutient l’image.

La photographie, elle, suit un autre rythme. Vanesa Bardelli travaille souvent avec des modèles féminins. Les corps sont assis, repliés, allongés dans l’eau, enveloppés d’ombre ou de tissu. Ils ne posent pas. Ils sont en intériorité. Ils semblent attendre. Ou écouter. On ne voit presque jamais le regard dirigé vers l’objectif. Le regard est ailleurs, dans un lieu intérieur.

Elle travaille aussi le cyanotype. Des images bleues. Des silhouettes qui apparaissent comme si elles venaient de loin, comme si quelque chose remontait du rêve vers la lumière. Là encore, elle ne théorise pas. Elle ne dit pas pourquoi. Elle laisse l’image exister.

Elle dit qu’elle a eu un grand sens de l’intuition, qu’elle a étudié un peu l’astrologie, qu’elle touche à certains univers symboliques. Elle ne s’y identifie pas. Elle ne les met pas en avant. Elle dit simplement qu’ils existent dans sa vie comme des outils, des manières d’approcher ce qui n’a pas de forme.

Vanesa Bardelli dit avoir fait de l’art-thérapie. L’argentine a travaillé comme accompagnante spécialisée en autisme et en Asperger, auprès d’adultes dans des institutions. Elle dit qu’elle a aussi fait beaucoup d’années de thérapie elle-même. Elle parle d’une solitude très profonde, depuis toujours. Une solitude qui ne dépend pas de la présence ou de l’absence d’autrui. Une solitude constitutive. Elle dit qu’il y a en elle une ambiguïté de destruction et de construction. Elle ne dramatise pas. Elle constate.

Surtout, Vanesa Bardelli dit que si l’on regarde son travail, il faut accepter le mystère. Ne pas expliquer. Ne pas résoudre. Ne pas fermer. Elle ne donne pas de clé. Elle ne veut pas donner de clé. Son œuvre est un passage. Un passage entre le visible et l’invisible, entre le rêve et la veille, entre le corps et l’image, entre l’intérieur et l’extérieur. Et ce qui apparaît, dans ce passage, n’est jamais ce qui était caché. Mais ce qui était là, depuis le début, et que l’on finit par voir.

Les comptes Instagram de Vanesa Bardelli : vanebardelli / infinity_cyanotype / photosartvanesa