« Ainsi mon père me serait revenu » : un livre pour lui offrir une autre vie

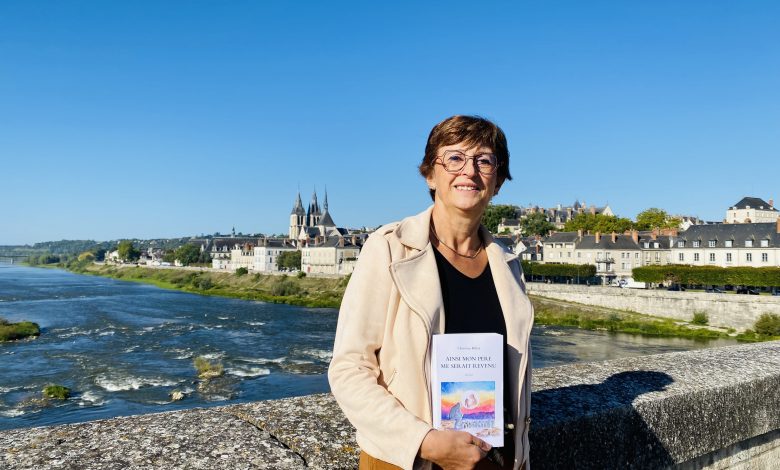

Il y a dans la voix de Christine Billot une retenue qui n’efface pas la décision : dire enfin, en entier, l’histoire d’un père parti « sac au dos », la béance d’un adieu sans phrases, et la façon obstinée dont l’écriture a servi d’échelle pour remonter du manque. Son roman, Ainsi mon père me serait revenu, publié chez Edita – La Fabrique de Livres de Tours (224 p., 18 €), disponible chez Labbé, s’énonce comme un geste simple et exact : raconter, sans pathos, la trajectoire fictive d’un homme « qui a tout perdu » et qui tente de « retrouver sa dignité et peut-être l’amour des siens ».

Christine Billot a toujours vécu dans le Loir-et-Cher. La littérature, chez elle, a longtemps pris le visage du geste utile. Elle dit les poèmes écrits pour les proches, les discours des fêtes, les hommages aux obsèques. Elle dit aussi les pages laissées « pour les gens que j’aimais », un texte pour un oncle qui retrouve son fils trente ans plus tard. Elle insiste : le papier, le stylo, l’écriture à la main. Pas d’ordinateur : une pratique à l’ancienne, au plus près du souffle.

Le livre, pourtant, vient d’un lieu plus ancien encore : « J’avais envie d’écrire pour matérialiser un rêve de petite fille. » À six ans, ses parents se séparent sans phrases d’adultes rassurantes. « Un jour, on a déménagé, et il n’y a plus eu papa dans notre vie. » Quelques apparitions, puis le silence. Le père s’efface. À quatorze ans, la phrase tombe, abrupte : « Votre père est mort. » À Tours, depuis « plus de dix jours », déjà « en décomposition ». C’est septembre 1976. « Il était SDF. Point final à l’histoire. »

Sauf que ce n’est pas la fin. Le deuil, ici, ne se clôt pas par l’annonce : il commence. Chacune des cinq sœurs porte la nouvelle comme elle peut : « Moi, j’aurais voulu le retrouver pour qu’il me dise qu’il m’aimait. » La petite fille, alors, fabrique un rêve récurrent : « le retrouver, le ramener, le désintoxiquer » dans une maison près d’elle, « le refaire beau ». Il revient, puis il « repart comme en 40 ». L’enfance négocie avec l’absence.

Années plus tard, 1991. Un arbre généalogique, et cette sensation d’un « manque ». Alors l’enquête : le procès-verbal obtenu auprès du commissariat de Tours, les noms des personnes qui l’ont reconnu, les coups de fil, des vies croisées qui racontent l’homme « vraiment SDF » à qui l’on donnait « un peu de travail » et qui « tant qu’il avait de l’argent, il le buvait ». « Il parlait de ses filles », dit-on, parfois.

À partir de là, une décision intime : ne pas réduire le père à la formule « Je suis la moitié de lui ; je ne veux pas être la moitié d’un moins que rien. » Alors chercher « des qualités » et « expliquer sa dérive ». Des bribes d’histoire affleurent : l’enfance ballottée pendant la guerre, placé « chez une nourrice », puis « changé de nourrice », puis repris ; la naissance d’une petite sœur devenue « la septième merveille du monde » ; plus tard, la violence ; et, dans l’épaisseur d’une génération, la guerre d’Algérie, « dont ils ne rentraient pas fiers ». Tout cela n’absout pas, n’accuse pas ; cela contextualise. Cela dit ce que l’alcool a pu être : un refuge.

Le roman, alors, prend sa forme : « matérialiser mon rêve de petite fille : le faire revenir. » Elle imagine « le relever de son trottoir », la cure, la désintoxication. Elle cherche la bonne porte d’entrée, le bon rythme, la bonne fin. La première version le fait descendre d’un bus « dans notre village » : s’en ira-t-il, osera-t-il aller « au fond » ? « Mes sœurs ont demandé : on veut savoir si ça marche. » Elle réécrit la fin, compose des retrouvailles « plus ou moins heureuses ». La littérature trace la scène à la mesure du possible, sans miracle tonitruant, sans punition spectaculaire : une véracité sensible. Au départ, ce manuscrit n’est « pas fait pour être édité ». Elle le fait lire à son mari, qui apprécie, puis à des amies : « Elles étaient emballées. » Un jour, « mon mari m’a trouvé des éditeurs. » Le livre rejoint un catalogue.

« Dans l’image populaire, c’était un alcoolique qui ne valait rien ; pour moi, c’était mon père. »

Derrière la fiction, Christine Billot a voulu la justesse des trajectoires. Elle a multiplié les façons de dire l’addiction. L’image est forte : « L’alcoolisme, c’est une pieuvre. On croit s’en échapper, elle vous rattrape. » Elle a parlé à des proches, à des témoins, parfois à des hommes « de la rue ». Son père à elle a « fait une cure forcée » qui a échoué. « Quand il est parti, sac au dos, c’était un suicide social. » Dans sa mémoire, des épisodes ont longtemps fait tache. Elle croyait à « une injustice ». L’histoire est plus complexe. La mémoire se décolore, se recolore, et quelque chose se répare : le récit s’ajuste. Elle ne sanctifie pas ; elle recompose une figure « qui a souffert, qui a glissé dans l’alcoolisme », et qu’elle refuse de « réduire à la bouteille ». Elle tient ensemble l’exigence et la tendresse. « Oui, je l’aime, c’est certain. »

Ce que la fiction autorise, elle l’assume pleinement : un contre-destin. « J’ai imaginé que le jour de septembre 1976 où il meurt est le jour où il se relève. Une petite voix lui dit : bats-toi, il y a quelqu’un qui t’attend. » Et il « accepte les mains tendues ». La cure, les entretiens avec le psy, « et là, il se raconte ». Le roman invente une « fausse vie » pleine de « vrai », parce qu’elle charrie les sédiments du réel, les gestes reconnus, les motifs identifiés. C’est une fiction thérapeutique et un « message d’espoir ».

On pourrait croire l’histoire close par la publication. Ce serait mal lire le mouvement de ce livre. Il ne « répare » pas, au sens magique ; il remet en place, au sens mécanique : ce qui a été déplacé par l’abandon retrouve sa juste gravité. En cela, Ainsi mon père me serait revenu n’est pas seulement le roman d’un « clochard » prêt à se reprendre en main ; c’est la chronique d’une fille qui, après avoir longtemps rêvé son père, a choisi de le regarder en face — et de lui inventer une chance.

>> Ainsi mon père me serait revenu, de Christine Billot, Roman, parution mars 2025, Edita – La Fabrique de Livres de Tours, 224 pages, 18 €, ISBN 978-2-494296-64-0.