Myriam Ferry : de l’enfance à l’épure, l’art comme interrogation

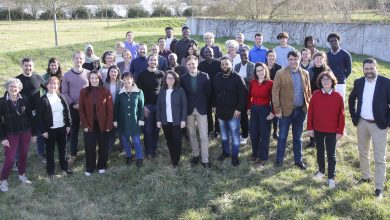

Dans l’église Saint-Secondin de Molineuf, lors de la Promenade Artistique, les toiles et les consoles de Myriam Ferry semblent scruter le visiteur autant qu’il les observe. Nous avons pu parler avec l’artiste, native d’Alsace et installée depuis longtemps dans le Loir-et-Cher, qui exposait là un travail bâti notamment sur un personnage récurrent, tracé d’un seul trait, qui l’accompagne depuis l’enfance.

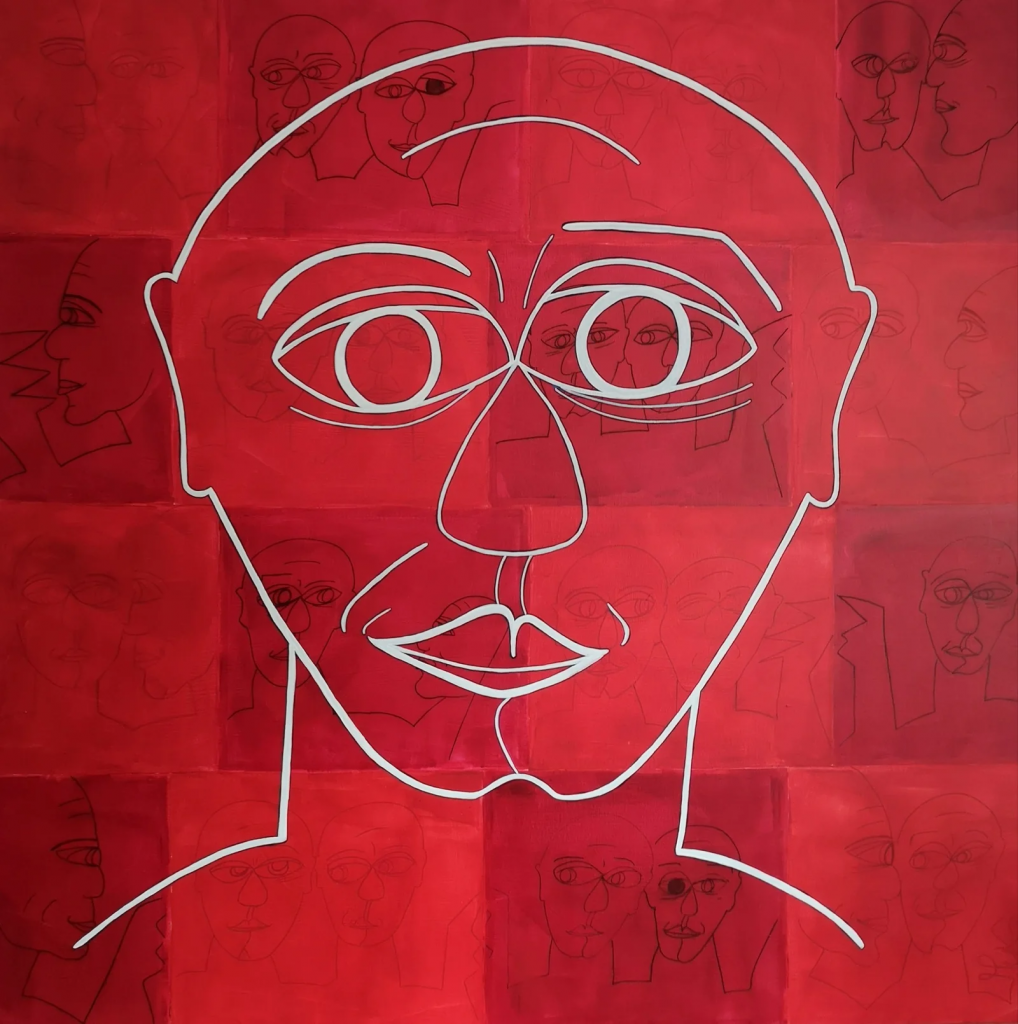

L’énigme du personnage et le regard qui poursuit

Ce fil tendu, d’abord griffonné à l’âge de dix ans sur les murs d’une classe d’Albertville où un maître d’école encourageait les élèves à dessiner librement et projetait des œuvres de Picasso, n’a cessé de s’imposer à elle. « Très vite, j’avais 10-11 ans, j’ai commencé à faire ce personnage et ça ne m’a jamais quittée », dit-elle. De ce geste simple est née une œuvre entière. Le trait unique, ce « all-in-one » qui capture les émotions d’un visage en une seule ligne, porte la mémoire d’un enfant fasciné par la liberté de dessiner sur les murs. Myriam Ferry a gardé de cette expérience une exigence de spontanéité, mais aussi un goût pour la gueule cassée, l’émotion brute, l’accident qui devient signe.

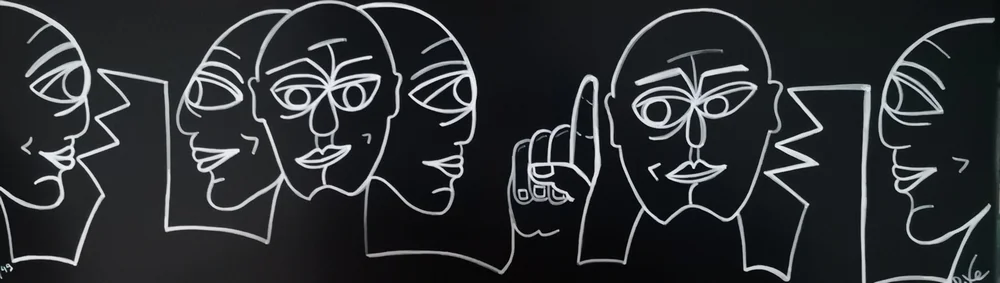

Plus tard, ses premiers collages retiennent l’attention. Celle de Blanchet et Associés, commissaire-priseur. « Monsieur Blanchet a adoré mon travail, il a voulu en avoir plus », raconte-t-elle. Mais l’artiste, saisie par le doute, met un terme à ses collages et s’oriente vers l’acrylique et la peinture. « J’ai certainement raté un coche à l’époque, mais peu importe. Après, c’est parti autrement et c’est parti aussi de manière très intéressante. » Ce détour ouvre la voie aux grands formats, aux panneaux monumentaux où son personnage prolifère jusqu’à cent visages, souvent en quatre panneaux de 100 par 100. Le rouge, le bleu, le noir et le blanc constituent la palette récurrente, minimale, avec laquelle elle construit des monochromes et des bicolores. « Je veux avoir un langage le plus épuré possible, avec peu de couleurs, peu de matière, et réaliser quelque chose qui va attirer le regard. Pour te dire : ne passe pas à côté d’un truc. » Forcément essentiel. Ainsi, des regards se croisent, se répondent, se connectent.

Au centre de cette œuvre, il y a ce personnage. Myriam Ferry n’a jamais cherché à le définir complètement. Certains y voient l’ombre de Picasso, et elle-même reconnaît que, dans son enfance, ses traits pouvaient y faire penser. Mais elle insiste : ce n’est pas tant le personnage qu’il faut regarder que ses yeux. « L’observateur devient à son tour l’observé. » Ce jeu de miroir crée une tension permanente : où que l’on se place, les yeux semblent suivre.

Lors d’une précédente édition de la Promenade Artistique, déjà dans l’église Saint-Secondin, l’artiste avait travaillé sur une thématique imposée autour de la religion. Elle, qui se dit croyante mais non dogmatique, s’est appuyée sur des références à l’Égypte ancienne, qu’elle considère comme matrice de la Bible. Elle a peint un lavement des pieds, symbole de pureté et de pardon. « Pour moi c’est le pardon, le don de soi, le non-jugement et on est tous égaux. » Le tableau fut long à réaliser, travaillé comme un trompe-l’œil, avec des jeux de surface et de lumière. L’artiste y voit une recherche spirituelle.

Un geste biblique transformé en symbole universel ; une palette réduite qui devient langage ; un personnage tracé d’un seul trait qui renvoie l’observateur à lui-même ; un doigt levé qui invite à réfléchir. L’œuvre conjugue rigueur et ouverture, héritage spirituel et interrogation contemporaine. Comme toujours chez Myriam Ferry, il s’agit moins d’apporter une réponse que d’ouvrir un espace de questionnement : « Si on ne se questionne pas, on ne devient pas meilleur. »

De Calder à la ferronnerie

Dans le déploiement de son œuvre, Myriam Ferry cite Alexander Calder comme référence. Elle admire la manière dont l’artiste américain faisait réaliser ses idées par d’autres artisans. Elle-même a besoin d’aide pour ses œuvres en ferronnerie. De cette démarche artistique naît une série sur la place de l’humanité, où elle s’interroge sur l’avenir, sur la responsabilité face au monde, mais aussi sur des formes plus épurées comme ses consoles, courbes minimales presque impossibles à réaliser techniquement.

L’interrogation et le point d’exclamation

Le langage de ses œuvres se fonde aussi sur des symboles graphiques. Elle aime placer dans ses stabiles en acier un point d’exclamation surmonté d’un point d’interrogation. « L’humain pense toujours bien faire. Mais n’oublions pas de nous interroger. » L’équilibre naît de cette tension : l’affirmation d’une vérité provisoire et l’interrogation qui devrait toujours en découler. Pour Myriam Ferry, l’art est là pour interroger, non pour plaire. « Je ne suis pas Ikea. Je n’ai pas la prétention de plaire à tout le monde, ça ne m’intéresse pas. Ce que je veux, c’est interroger. »

L’impatience et le travail

Dans son atelier, Myriam Ferry lutte contre son impatience. Dans la création, celle-ci peut l’amener à détruire une toile avec du gesso si elle n’aboutit pas. Certaines œuvres ont été sauvées in extremis, jugées abouties alors qu’elle voulait les effacer. Elle sait qu’elle doit être dans un état de bien-être pour créer. Ses œuvres reflètent son état intérieur. « Je ne suis pas une artiste maudite. Je ne crée pas quand je ne vais pas bien. »

Minimalisme et pureté

Le choix de limiter sa palette à quatre couleurs participe de cette recherche d’épure. « Dans les couleurs, je perdrais l’essence même de mon travail. » Le minimalisme, pour elle, est synonyme de pureté. Ses consoles expriment cette quête : courbes fragiles, équilibre improbable, qui tiennent pourtant. L’esthétique est au service de la simplicité, du dépouillement. Dans sa quête artistique, Myriam Ferry semble en recherche de grâce. Elle se dit en décalage avec une société qui la blesse. Elle refuse la télévision et la radio depuis dix-huit ans, pour ne pas être happée par l’opposition et le bruit. « Cette société, aujourd’hui, me fait mal. » La création devient alors un refuge, une protection. « Être seule avec moi-même, ce n’est pas une punition. C’est une obligation, c’est un besoin. »

Face à l’œuvre de Myriam Ferry, on se découvre observé par un œil invisible, muet et pourtant animé, qui vous poursuit au-delà des couleurs et des traits ; il ne juge pas, mais interroge, comme s’il attendait de chacun la vérité de son propre regard, en miroir. Dans ce mouvement naît peut-être l’essence de la pureté qu’elle poursuit, là où tout commence : à l’intérieur, dans le questionnement, afin de se reconnecter.

Pour en savoir plus : https://myriamferry-artist.com

Ah, Myriam Ferry ! Son art me fait penser à ces times square minimalistes qui essaient de nous interroger avec un seul écran noir et un point d’exclamation énorme. Ne passez pas à côté d’un truc, disent-ils. Très inspirant. J’adore l’idea de l’artiste qui détruit ses toiles avec du gesso parce qu’elle n’a pas le temps de les finir. Ça montre le vrai sérieux, comme quand on annule son pizza parce qu’on a trop faim. Et dire qu’elle refuse la télévision depuis dix-huit ans pour ne pas être blessee par la société… Quelle résistance ! Bref, un artiste qui prône l’interrogation minimale et l’épure essentielle, à moins que ce ne soit qu’un excellent moyen de ne pas avoir à faire de nouvelles couleurs. C’est ça, la vraie pureté : moins de travail, plus de déclaration de principe.