Une redécouverte d’Anna Freud avec Isabelle Pandazopoulos

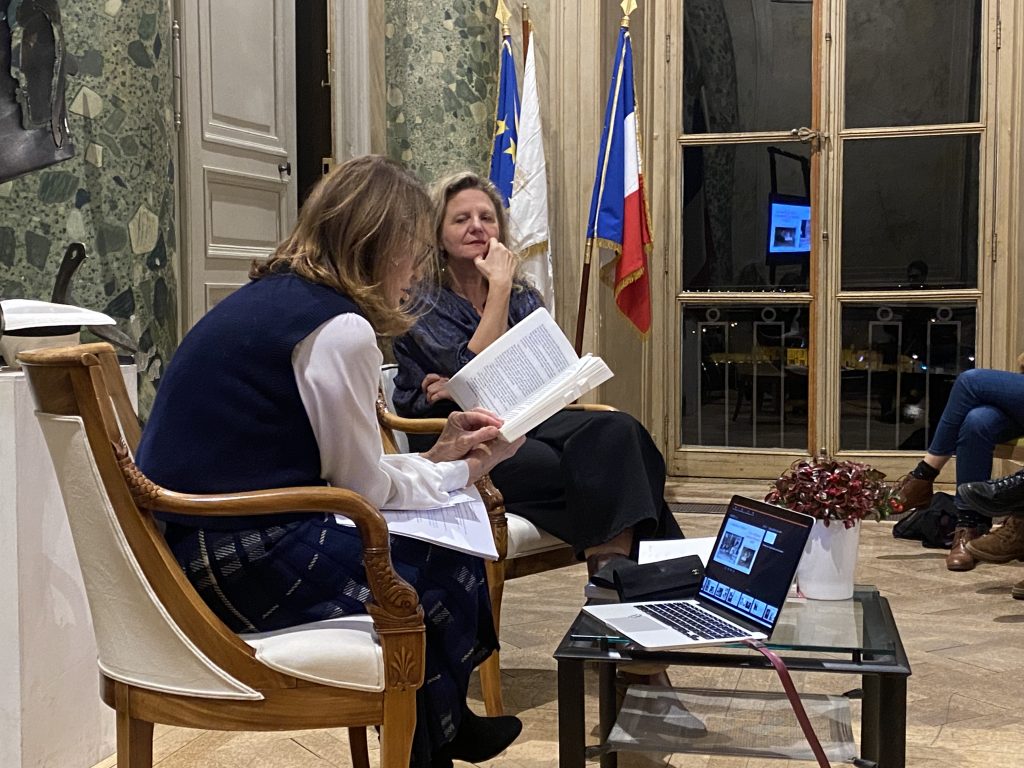

Anna Freud, fille cadette du célèbre psychanalyste Sigmund Freud, est une figure de la psychanalyse, bien que longtemps restée dans l’ombre. Pionnière dans l’étude du développement de l’enfant et des mécanismes de défense du moi, elle a pourtant été éclipsée par l’aura de son père et par les rivalités au sein du monde psychanalytique. Isabelle Pandazopoulos, venue présenter son roman Les sept maisons d’Anna Freud (Actes Sud), à l’Hôtel de Ville de Blois, mercredi, dans le cadre des Rendez-vous littéraires d’Annie Huet, a mis en lumière cette femme complexe et visionnaire.

Dans l’ombre paternelle

Née le 3 décembre 1895 à Vienne, Anna Freud grandit au sein d’une famille intellectuelle mais rigide. Son père, Sigmund Freud, révolutionne la psychanalyse, tandis que sa mère, Martha, impose des règles strictes à la maison. Isabelle Pandazopoulos rappelle : « C’était une famille hyper conservatrice, bien plus que leurs amis de l’époque. Martha était extrêmement traditionnelle, et cela a influencé l’éducation des enfants. »

Dans cette atmosphère, Anna doit lutter pour trouver sa place, surtout face à sa sœur Sophie, souvent présentée comme la « préférée » de la famille. « Anna était terriblement jalouse de Sophie, car elle avait tout ce qu’elle n’avait pas : la beauté, l’affection de leurs parents, une vie qui semblait toute tracée. » La mort de Sophie, emportée par la grippe espagnole après la Première Guerre mondiale, marque profondément Anna, qui porte une culpabilité inconsciente liée à cette rivalité fraternelle.

Un chemin vers l’indépendance

Refusant de se conformer aux attentes sociétales et familiales, Anna choisit une voie différente de celle de ses sœurs. Elle devient institutrice, une expérience qui façonne sa compréhension des enfants et l’oriente vers la psychanalyse. Cette décision, cependant, ne se fait pas sans résistance. « Son père, malgré tout son génie, restait un homme de son temps, patriarcal et rigide. Anna a dû se battre pour imposer ses choix, même lorsque Freud a fini par l’accepter », souligne Isabelle Pandazopoulos.

Elle intègre ensuite la psychanalyse, devenant l’une des premières à appliquer les théories freudiennes à l’enfance. Ses travaux sur les mécanismes de défense du moi – comme le déni, la répression ou la projection – enrichissent considérablement la psychanalyse. Cependant, Anna reste encore perçue comme une « fille de », une héritière fidèle plutôt qu’une innovatrice.

Une figure humaniste pendant la guerre

La Seconde Guerre mondiale révèle toute l’humanité d’Anna Freud. À Londres, elle s’implique activement auprès des enfants traumatisés par les bombardements et les séparations familiales. Pandazopoulos raconte : « Elle écrivait aux pères des enfants qu’elle prenait en charge pour leur donner des nouvelles. Et si ces pères ne répondaient pas, elle rédigeait des lettres fictives pour maintenir ce lien essentiel. »

En 1946, Anna fonde une institution en banlieue londonienne, où elle accueille des orphelins, dont six enfants rescapés du camp de Terezín. Ces derniers, devenus inséparables, illustrent la force et la complexité des liens de survie. « Ces enfants formaient un seul et même corps. Si l’un avait froid, c’était un autre qui se plaignait. Leur fusion les avait sauvés, mais elle les empêchait de devenir des individus. »

Anna Freud travaille patiemment avec eux, considérant chaque étape de leur différenciation comme une victoire. « La jalousie, par exemple, était une bonne nouvelle, car cela signifiait qu’ils commençaient à se distinguer les uns des autres », explique Isabelle Pandazopoulos.

Une relation discrète mais essentielle

Anna Freud partagea une grande partie de sa vie avec Dorothy Burlingham, une Américaine ayant fui son pays avec ses enfants. Leur relation, bien que discrète en raison des normes sociales de l’époque, fut profondément marquante. Isabelle Pandazopoulos raconte : « Quand Dorothy est entrée dans le cabinet d’Anna, ce fut un coup de foudre. Elles ne se quittèrent plus jusqu’à la mort. »

Sigmund Freud, malgré ses convictions conservatrices, accepta cette union tacite. « Il avait fait installer une ligne téléphonique directe entre leurs deux chambres, afin qu’elles puissent se parler chaque soir avant de dormir. Cela montre combien il comprenait l’importance de cette relation pour sa fille », ajoute l’écrivaine.

Des rivalités au sein de la psychanalyse

Anna Freud a dû affronter des tensions professionnelles, notamment avec Mélanie Klein, une autre grande figure de la psychanalyse infantile. « Mélanie Klein revendiquait être la véritable héritière des théories de Freud et critiquait ouvertement les approches d’Anna. Cette rivalité a marqué durablement le champ de la psychanalyse infantile », rappelle Isabelle Pandazopoulos.

Contrairement à Mélanie Klein, dont les travaux sur les fantasmes inconscients ont souvent suscité des débats, Anna Freud privilégiait une approche tournée vers l’environnement social et familial des enfants. Ce contraste a parfois conduit à une mise en retrait de ses contributions, malgré leur impact durable.

Malgré son apport considérable, Anna Freud a souvent été sous-estimée. « On la réduit souvent à une vieille fille austère », déplore Isabelle Pandazopoulos. Pourtant, son travail auprès des enfants, en particulier ceux ayant vécu des traumatismes, illustre une profonde humanité et une compréhension des mécanismes de résilience encore largement reconnues aujourd’hui.