Peindre la France : une exposition plurielle à la Galerie Dominique

La Galerie Dominique, 8 rue du Commerce, à Blois, accueille jusqu’au 25 octobre l’exposition collective Peindre la France. Des artistes y ont été invités à livrer leur vision d’un pays à la fois multiple et indivisible, à travers peintures, gravures, installations, photographies ou créations issues de l’intelligence artificielle.

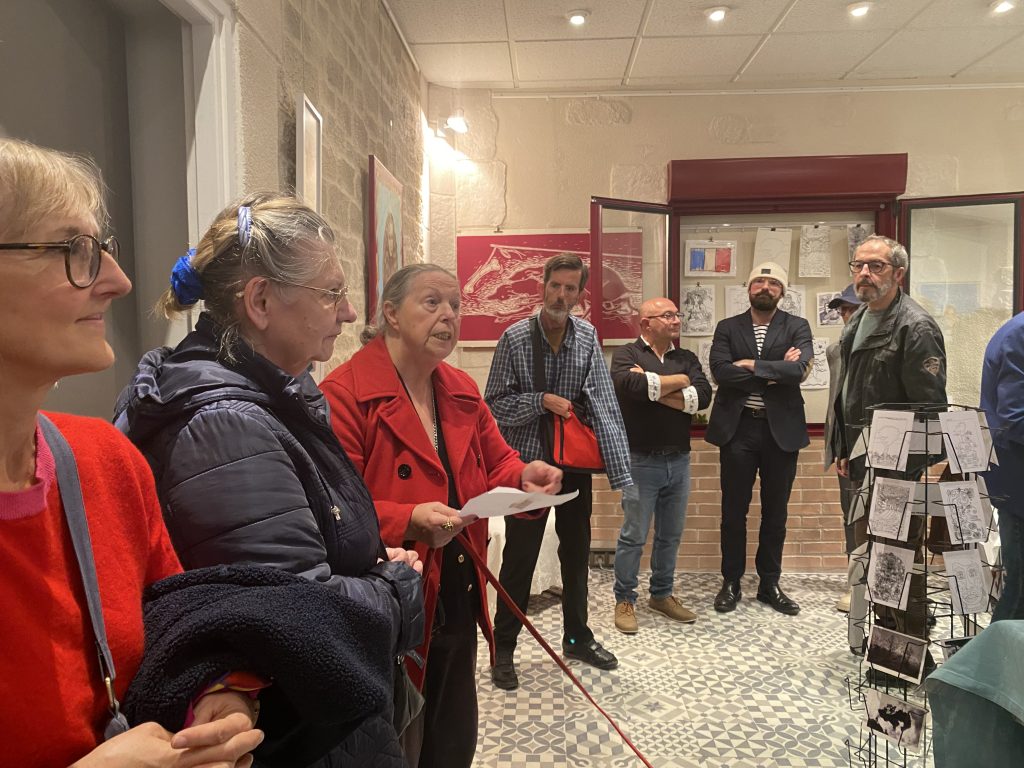

Le vernissage, samedi 11 octobre, a donné lieu à une présentation nourrie, ponctuée des interventions de plusieurs artistes, qui ont pris la parole pour dévoiler le sens intime ou collectif de leurs œuvres. En ouverture, Dominique Morand a accueilli le public en retraçant le parcours de l’exposition. « Nous avons seize artistes qui présentent leur vision de la France. Une vision extrêmement diversifiée », expliqua-t-elle. De François Icart et sa Marianne foisonnante à Didier Gaujoux, dit Diego, revisitant Apollinaire et Mirabeau, des immenses draps peints d’Akash@zz aux gravures venues de Pologne, des photographies de Christine Decrocq aux paysages d’Éric Diot et de Valérie Deville, chaque espace s’ouvrait sur une allégorie nouvelle. « La France, c’est un pays de diversité, de symboles, de détails et de mémoire », résuma le galeriste, avant de laisser la parole aux artistes présents.

Isabelle Da Rocha : rendre visible la ruralité

L’artiste présenta une grande toile inspirée d’une photographie sépia. Julia Goujon, nourrissant ses poules dans les années 1900 à Molineuf, y incarne le monde rural, discret mais fondateur. « Elle représente la ruralité invisible, qui a façonné le paysage de France et continue de nourrir nos concitoyens », dit Isabelle Da Rocha. Son attachement aux campagnes, à la nature et aux figures paysannes transparaît dans l’œuvre. Elle rappela combien ce pan de l’histoire reste souvent absent des représentations. « Aux Rendez-vous de l’Histoire, sur le thème de la France, j’ai compté cinq ou six conférences liées à la ruralité, pas davantage », souligna-t-elle. Elle présenta également un carnet de quatorze dessins, « empreintes de terroir », réalisés sur un papier précieux qu’elle n’osait pas toucher jusque là. « Ce sont des bulles de souvenirs », expliqua-t-elle, retraçant ses propres réminiscences d’enfance.

Françoise Icart : la France dans la langue

Françoise Icart choisit une approche réflexive. « L’art est présenté comme un langage universel, mais il reste marqué par la culture du pays d’où il vient », rappela-t-elle. Chaque artiste porte en lui, consciemment ou non, sa langue, ses codes, son héritage. « Être français, c’est aussi parler une langue cartésienne, qui véhicule ordre et méthode. La langue contient une métaphysique. » Ses propos soulignaient combien la création est à la fois production et reproduction, transcendance et héritage. Une invitation à lire dans chaque toile exposée l’empreinte d’un sol, d’une mémoire et d’un idiome.

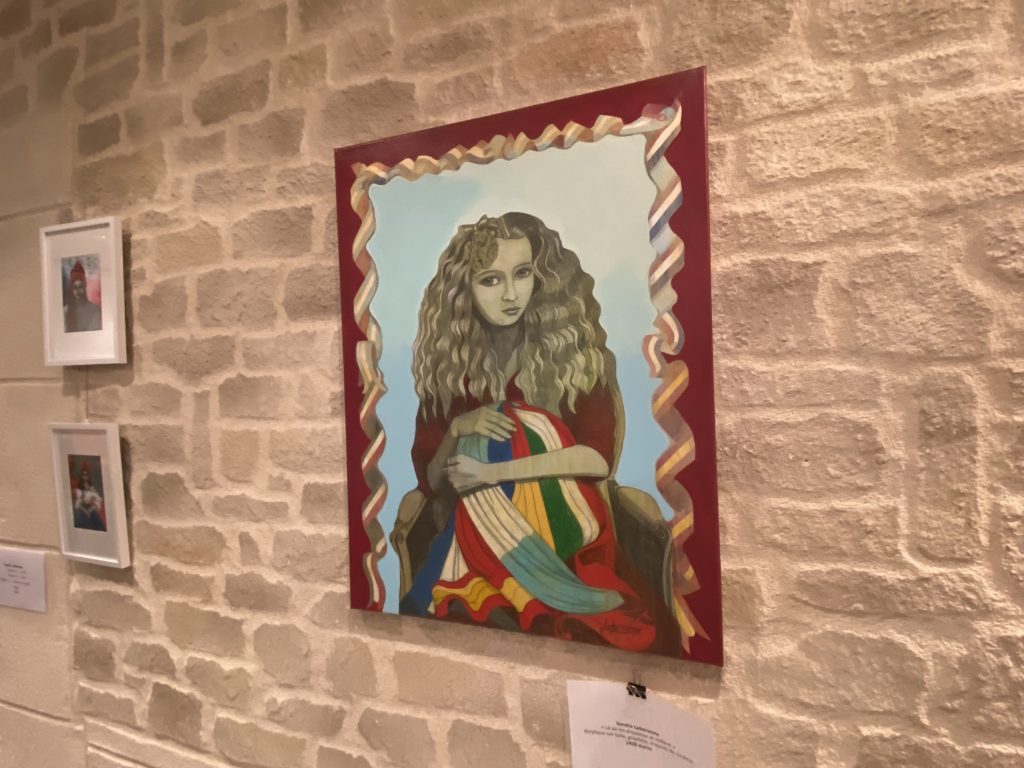

Sandra Labaronne : les Mariannes de la diversité

L’artiste expliqua que ses ancêtres, venus d’Italie, d’Espagne, d’Argentine, se sont mêlés à la France pour composer une identité plurielle. « La France est fraternité, diversité », affirma Sandra Labaronne. Ses toiles représentent des Mariannes, parfois aux mains croisées, symbole de fraternité. « Je me suis passionnée pour l’histoire des Mariannes : les périodes où elles ont été présentes, celles où elles ont disparu », dit-elle. Son travail mélange techniques et matières : crayon, acrylique, pastel, papier de Chine. Une manière de donner corps à une France aux identités mêlées.

Christine Decrocq : la France en reflets

La photographe présenta ses trois clichés. Le premier, Métamorphose, pris au Louvre, joue des miroirs déformants. Le second fut saisi à Blois, devant l’église Saint-Vincent, où une plaque « place Victor Hugo » voisine avec des inscriptions vouées à disparaître. Le troisième met en valeur les reflets de bouteilles aux couleurs ondulées. « Ces bouteilles représentent aussi la France du bon vivre, du vin », expliqua Christine Decrocq, heureuse d’inscrire ses œuvres dans le dialogue collectif de l’exposition.

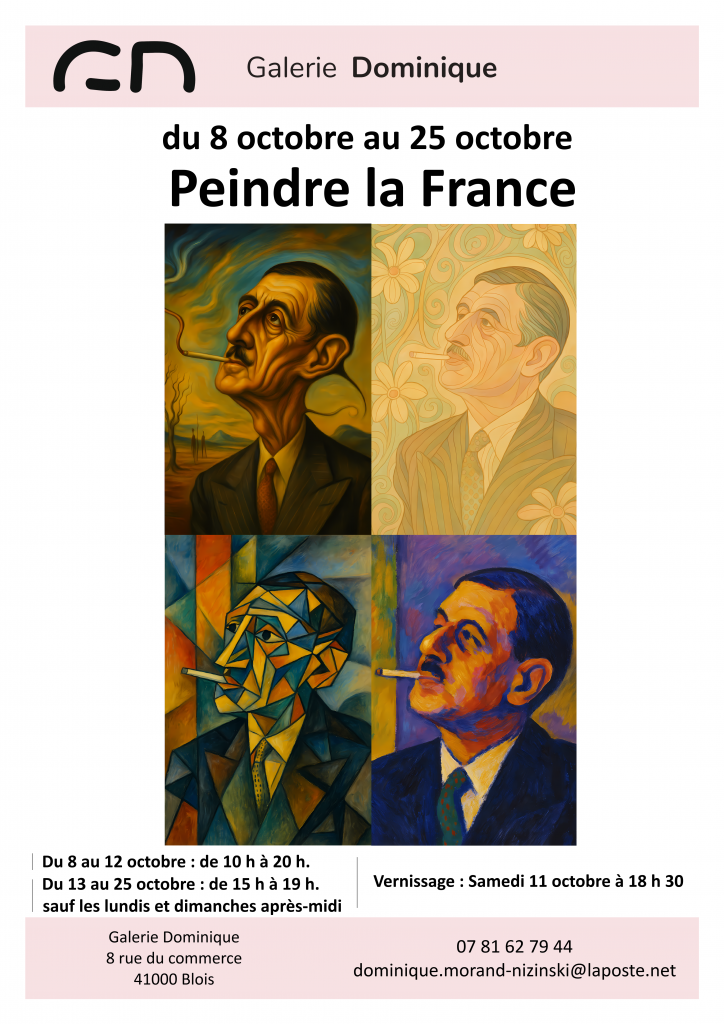

Louis Nizinski : De Gaulle par l’intelligence artificielle

Louis Nizinski, qui connait bien l’intelligence artificielle, présenta une création née du dialogue avec la machine, et affiche de l’exposition. Parti d’une photographie rare du général de Gaulle en train de fumer, il demanda à l’IA de décliner l’image en quatre styles : surréaliste, fauviste, cubiste et Art nouveau. Chaque variation illustre un pan de l’histoire artistique française. « C’est une manière d’expérimenter la création contemporaine tout en rendant hommage aux courants qui ont marqué Paris et la France », expliqua-t-il.

Éric Diot : la France des nuages et de l’envol

Le photographe a inscrit la thématique de la France dans son corpus habituel de nuages. L’une de ses œuvres, La nation des nuages, mêle bleu, blanc et rouge dans le ciel. Une autre (ci dessous), intitulée L’Envol, met en scène une statue monumentale sous un ciel d’orage. « La France, ce sont ses lumières, ses sciences, ses savoirs transmis par nos aïeux. Leur chance, ce sont nos réussites », expliqua Éric Diot, définissant la photographie comme une projection vers l’avenir, portée par l’héritage du passé.

Une France à seize voix

L’exposition réunit seize artistes au total : Natalia Grigorieva, Françoise Icart, Éric Lericolais dit Gougin, Isabel da Rocha, Didier Gaujoux dit Diego, Christine Decrocq, Nathalie Hervé dite Akash@zz, Karol Szafran, Patrick Delattre, Valérie Deville dite VDV Photographie, Nathalie Leroy, Sandra Labaronne, Zophie Hyjek, Bérengère Palkowski, Louis Nizinski et Jean-Marc Aviolat. Seize regards, seize écritures plastiques, unies par le même désir : donner visage, matière, reflet à ce pays qui n’en finit pas de se réinventer.