À Blois, Anne Berest déroule la mémoire des générations

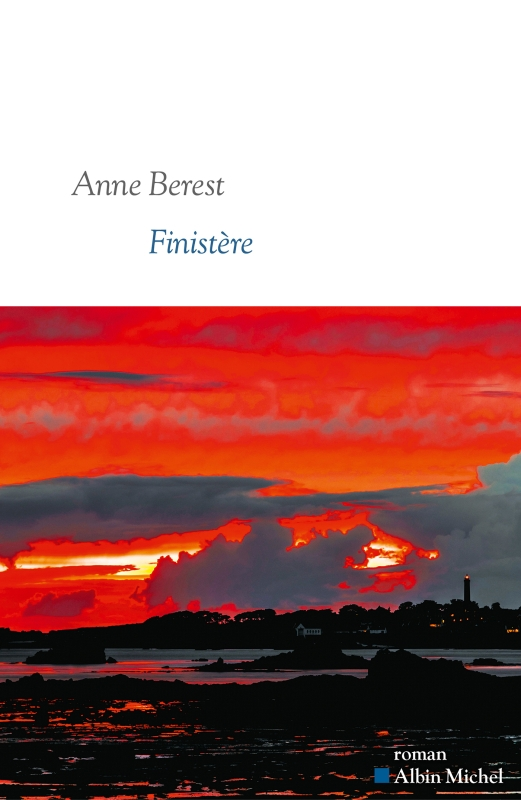

La salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Blois était comble, lundi soir, pour accueillir Anne Berest. Invitée d’Annie Huet, l’écrivaine a présenté son nouveau livre Finistère, paru chez Albin Michel, devant un public attentif. Dans ce lieu solennel, baigné par la lumière de fin de journée et ouvert sur les toits de la ville comme de la Loire, l’autrice a déroulé une parole à la fois précise, incarnée et habitée, fidèle à une œuvre qui ne cesse de mettre en tension la mémoire et l’oubli, l’histoire familiale et l’histoire collective.

« J’écris pour être étonnée »

Dès les premiers mots, Anne Berest a donné le ton. Interrogée par Annie Huet sur ce qui l’avait le plus surprise dans l’écriture de Finistère, elle a répondu avec simplicité : « Je crois que j’écris pour être étonnée par les choses. Et c’est cette joie d’être surprise qui me guide. » De cette démarche naît un livre de transmission sur quatre générations, où les pères transmettent à leurs fils et à leurs filles, où chaque espoir, chaque attente, chaque projection se heurte à une bifurcation, un décalage, une liberté imprévue.

La Bretagne, du rejet à l’adoration

Un des étonnements majeurs de l’autrice fut sa découverte de la Bretagne, et du regard longtemps porté sur cette région. « Pendant des siècles, la Bretagne a été une région mal aimée. En lisant les écrivains du XVIIIᵉ et du XIXᵉ siècles, je tombais sur des horreurs. Pour beaucoup, la Bretagne était la région des ploucs. » Elle rappelle l’origine du mot, venu des toponymes finistériens débutant par Plou-. Ces désignations paroissiales, devenues synonymes de petites localités, se sont muées en stéréotype social, associé à l’ignorance et à la saleté. « Je n’avais pas pris conscience à quel point cette région avait été méprisée, presque considérée comme étrangère à la France. »

Et pourtant, un siècle a suffi pour que le stigmate se transforme. « Aujourd’hui, dès qu’on a une goutte de sang breton, on la revendique ! Partout où je vais, je vois combien les Français sont attachés à la Bretagne. Pas seulement par leurs origines, mais parce qu’ils y ont passé des vacances, fait des stages de voile… C’est devenu une région adorée. » Cette bascule, Anne Berest l’explique aussi par la préservation des paysages et par la force d’une culture où le christianisme s’est superposé à une survivance celtique tenace. Sainte Anne, figure si populaire en Bretagne, incarne pour elle l’écho d’une déesse celte, Dana, que les siècles n’ont pas effacée.

La psychogénéalogie comme « pays d’écriture »

Très vite, l’entretien a glissé vers ce qui constitue le cœur de la démarche d’Anne Berest : la psychogénéalogie, cette science des transmissions visibles et invisibles qui traversent les générations. « Mon obsession, en dehors de l’histoire, c’est la question de la transgénéalogie. Quand j’ai écrit Gabriële avec ma sœur, j’ai découvert mon pays d’écriture. J’ai vu un arbre, un grand arbre dont chaque feuille était une page. À partir de là, tout ce que j’avais à écrire serait la construction d’un arbre généalogique littéraire. » Dans Finistère, après La Carte postale qui explorait la mémoire maternelle marquée par la Shoah, elle s’attache à la branche paternelle. Elle y interroge ce qui se répète, ce qui bifurque, ce qui se transmet sans être dit. « Ce qui me passionne, c’est de savoir ce qu’il se passe dans un arbre : comment les choses se répètent, comment elles voyagent, à travers les prénoms, à travers les choix de vie. »

Les bifurcations comme héritage

Le mot clé du livre, Anne Berest le doit à son père mathématicien : « bifurcation ». « Dans cette branche familiale, les enfants bifurquent tous. Mais bifurquer, ce n’est pas rompre. Ce n’est pas se disputer. C’est prendre un chemin légèrement différent. Les enfants réussissent à être libres et à faire ce qu’ils ont envie de faire. » Ce motif se répète de génération en génération. Les fils ne reprennent pas le destin que leurs pères avaient projeté pour eux, mais, en reculant le regard, on voit que cette liberté elle-même devient la tradition familiale. À travers ses recherches, Anne Berest interroge les loyautés invisibles qui structurent les vies. Certaines sont toxiques, d’autres bénéfiques.

Finistère ne se contente pas de raconter une saga intime. En retraçant la trajectoire de son arrière-grand-père, jeune homme de Saint-Pol-de-Léon qui créa un syndicat agricole et une coopérative maraîchère, l’autrice inscrit sa lignée dans l’histoire sociale de la Bretagne. Elle dit son goût pour les archives, son émerveillement devant les documents envoyés par la coopérative, et son effort pour comprendre le monde maraîcher du début du XXᵉ siècle : la pesée, les balances, les premières formes de solidarité paysanne. Anne Berest l’avait bien dit : « J’écris pour être étonnée. »